Programmieren 1 mit Python

Willkommen zum Script Programmieren 1 (mit Python) für Studierende der Medientechnik an der Hochschule Emden/Leer. Aber vielleicht helfen diese Inhalte ja auch anderen Studierenden und Interessierten. Ich bin Prof. Dr. Jörg Thomaschewski. Weitere Informationen zu studentischen Projekten und meiner Forschung finden Sie auf meiner Webseite www.thomaschewski.de.

Für das Melden von Tippfehlern und Anregungen bin ich immer dankbar. Bitte senden Sie diese direkt an joerg.thomaschewski@hs-emden-leer.de. Vielen Dank!

Nützliche Hinweise

- Sehr gut ist die eingebaute Suche, die über die Taste F aktiviert werden kann.

- Sourcecode kann 'oben rechts' über den Copy-Button in einem Sourcecode-Block direkt kopiert werden.

Änderungshistorie

Damit die Studierenden mögliche Änderungen und Ergänzungen während des Semesters nachvollziehen können, werden hier inhaltliche Änderungen notiert.

- [2024-09-13] Kapitel 1 - 4 sind einsatzbereit. Kapitel 5 ergibt sich im laufenden Semester auch aufgrund der studentischen Interessen.

- [2024-09-16] Tippfehler und favicon korrigiert.

- [2024-09-25] Tippfehler und "Schaltpläne" (Fritzing) in Kap. 3.4, 3.5 und 3.6 korrigiert.

- [2024-10-02] Kap. 3.2 LED dimmen: Sourcecode in CamelCase geschrieben, "Schaltplan" und "Foto" korrigiert, Tabelle mit den Operatoren umgeschrieben

- [2024-10-15] Viele Tippfehler korrigiert und in Kap. 3.2 Sourcecode zum Schalten mit dem Drehschalter eingefügt.

- [2024-10-16] Kleine Änderungen im Sourcecode Kap. 3 auf CamelCase.

- [2024-10-19] Kap. 3.3 Taster als Schalter mit Prellschutz vieles neu!

- [2024-10-23] Kap. 3.3, 3.4, 3.7, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9 kleinere Ergänzungen & Kap. 4.1 umfangreicht überarbeitet, Kap. 4.8, 4.10 eingefügt.

- [2024-10-30] Kap. 4.1-4.4 überarbeitet, insbesondere 4.2 for-Schleife über ein Dictionary und 4.4 print

- [2024-11-01] Kap. 3.8 Webserver ist neu

- [2024-11-06] Kap. 3.8 Webserver Status erklärt, Kap. 4.10 ergänzt

- [2024-11-13] Ein paar Änderungen in Kap. 4.10

- [2024-11-20] Ein paar Änderungen in Kap. 4.5

- [2024-11-27] Ein paar Änderungen in Kap. 4.6 - 4.10 und 4.11 ist neu

- [2024-11-04] Minimale Fehlerverbesserungen

Offene Aufgabe

- Wie werden Programme ausgeführt -> Zeichnung einfügen (s. Tafelbild 16.10.24)

- In 4.2 eine Abbildung key-value einfügen -> s. Screenshot + Kommentare in der VL 06.11.24

- In 4.5 eine Abbildung zum Aufruf des Konstruktors einbauen -> s. Screenshot + Kommentare in der VL 06.11.24

Danksagung

Ein besonderer Dank geht an Jörg Strick, der viele Jahre und viel Energie aufbrachte, um mich für Python und die Verbindung mit "Elektronik" zu begeistern. Danke!

1 Einleitung

Wenn wir ans Programmieren denken, dann denkt man normalerweise an einen Computer und einen großen Monitor mit vielen Zeilen Sourcecode. Ich möchte in diesem Modul einen anderen Weg gehen und wir beginnen Programmieren 1 mit der Programmiersprache Python auf einem Mikrocontroller. Wir verwenden also ein Elektronik-Set und erlernen die ersten Programmierschritte durch das Nachvollziehen und Verändern vorgegebener praktischer Anwendungen

Die Veranstaltung folgt dem Zitat von Jörg Strick "Hardware macht glücklich" und versucht über motivierende Anwendungen einen spielerischen Einstieg in die Programmierung zu finden.

Wieso Programmieren?

Programme steuern heutzutage die Welt, egal ob es uns gefällt oder nicht. Aber warum sollten gerade Sie Programmieren lernen? Hier sind einige Gründe, die sowohl erfahrene als auch neue Studierende motivieren können.

-

Problemlösungsfähigkeiten entwickeln

Programmieren lehrt uns, Probleme strukturiert und logisch anzugehen. Unabhängig davon, ob Sie ein einfaches Script schreiben oder eine komplexe Anwendung entwickeln – Sie lernen, analytisch zu denken und kreative Lösungen zu finden. -

Kreativität entfalten

Programmieren ist nicht nur eine technische, sondern auch eine kreative Tätigkeit. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Ideen in die Tat umzusetzen und z.B. digitale Medien zu erschaffen, sei es ein spannendes Spiel oder eine innovative App. -

Berufliche Chancen verbessern

In nahezu jedem Berufsfeld sind Programmierkenntnisse mittlerweile von Vorteil. Besonders in der Medientechnik können Sie mit Programmierfähigkeiten Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt deutlich erhöhen und sich von anderen abheben. -

Verständnis für Technologie

Die Welt wird zunehmend von Technologie bestimmt. Wer versteht, wie diese Technologien funktionieren, kann aktiv an der Gestaltung der digitalen Zukunft teilnehmen. Dies gilt vielleicht sogar besonders für die Arbeit mit Microcontrollern wie dem Raspberry Pi Pico und elektronischen Komponenten, mit denen man sehr viele praktische Anwendungen entwickeln kann. -

Projekte realisieren

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre eigenen Projekte umsetzen, ohne auf externe Entwickler angewiesen zu sein. Mit Programmierkenntnissen können Sie Ihre eigenen Ideen realisieren, von der Planung bis zur fertigen Anwendung. -

Gemeinschaft und Zusammenarbeit

Programmieren bringt Menschen zusammen. Es gibt zahlreiche Communities, in denen Sie sich austauschen, voneinander lernen und gemeinsam an Projekten arbeiten können. Dies fördert nicht nur Ihr technisches Wissen, sondern auch Ihre Teamfähigkeit. -

Spaß und Herausforderung

Ja, Programmieren kann herausfordernd sein, aber gerade das macht den Reiz aus. Die Erfolgserlebnisse, wenn ein Programm funktioniert oder eine schwierige Aufgabe gelöst ist, sind unbezahlbar. Und wer weiß, vielleicht entdecken Sie eine neue Leidenschaft!

Egal, ob Sie schon Programmiererfahrung haben oder ganz neu anfangen – Programmieren bietet für jeden etwas. Es ist eine Reise, die sowohl Ihre berufliche als auch persönliche Entwicklung bereichern kann, wenn man sich darauf einlässt.

Für mich als Lehrender bedeutet dies, dass ich eine sehr heterogene Interessensgruppe vor mir habe und versuchen muss, allen Beteiligten eine Herausforderung zu geben.

Diese Veranstaltung richte ich an diejenigen, die ohne Vorwissen motiviert und aktiv teilnehmen. "Aktiv" bedeutet dabei, sich auch selbständig mit dem Inhalt auseinanderzusetzen - also zu studieren.

Unser Unterschied zur klassischen Programmierveranstaltung

Nehmen wir uns ein beliebiges Programmierbuch für Anfänger:innen. Zuerst lernen wir Syntax und Syntax und Syntax. Sehr viel Theorie, bevor es erste sichtbare Ergebnisse gibt. Es ist also wie "Vokabeln lernen" einer neuen Sprache. Wenn man es kann, kann es Spaß machen und bis dahin ist es ein steiniger Weg.

Ich möchte (erstmalig) anders vorgehen: Wir nehmen uns kleine Elektronik-Projekte und verwenden vorgefertigte Scripte. Wir erfreuen uns an den funktionierenden Projekten und lernen dann (wenn wir die Projekte erweitern) die Syntax. Auch dieser Weg wird nicht ohne Stolpersteine sein. Nicht immer wird gleich alles auf Anhieb funktionieren. Und dann kommt es darauf an, wie kollegial Sie genau mit diesen Situationen umgehen.

Was ist Programmieren?

Zur Beantwortung der Frage "Was ist Programmieren?" gibt es schon sehr gutes Material. So schauen wir uns einfach dieses Video an: https://www.youtube.com/watch?v=3_Goj0_DJfA

2 Inbetriebnahme und Basisinfos

Gliederung

2.1 Inbetriebnahme

2.2 Thonny

2.3 ChatGPT und andere KI

Was Sie hier erwartet

Nach dem Durcharbeiten dieses Kapitels haben Sie den Raspberry Pi Pico erfolgreich angeschlossen, kennen die sehr einfache Entwicklungsumgebung "Thonny" und sind in der Lage eigene Programme (Scripte) zu erstellen. Und Sie kennen "den guten Umgang mit ChatGPT".

2.1 Inbetriebnahme

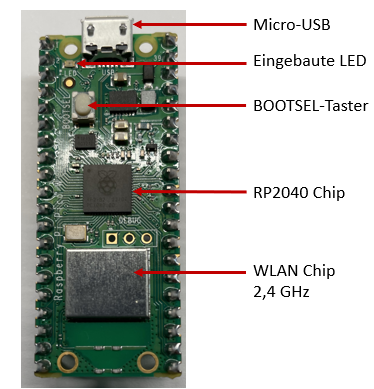

Unser Elektronik Set besteht aus mehreren Komponenten. Wir beginnen aber ganz einfach nur mit dem Microcontrollerboard, unserem Raspberry Pi Pico W bzw. dem Raspberry Pi Pico WH.

Die Basis: Raspberry Pi Pico W

Der Raspberry Pi Pico (= Pi Pico) ist ein kostengünstiges aber vielseitiges Microcontrollerboard mit dem Microcontroller RP2040, der sich ideal für Einsteigerprojekte eignet. Der Pi Pico ermöglicht einen schnellen Einstieg in die Welt der Medienelektronik und kann zur Steuerung von Sensoren, Displays und anderen Komponenten genutzt werden. Die Programmierung erfolgt in Python, genauer gesagt in MicroPython, einer abgespeckten Version von Python.

Die Dokumentation des Pi Pico findet sich hier

Nerd-Wissen Microcontroller RP2040

Hier der Link zum Microcontroller RP2040

Es gibt den Pi Pico in verschiedenen Ausführungen.

- Es gibt den Raspberry Pi Pico

Ohne WLAN und ohne Bluetooth. Er ist zwar günstiger, aber ohne WLAN ist man schon sehr eingeschränkt. - Es gibt den Raspberry Pi Pico W

Mit WLAN und mit Bluetooth. Dieser ist in der folgenden Abbildung zu sehen. - Es gibt den Raspberry Pi Pico WH

Das Board hat noch Header installiert, z.B. in den drei Löchern oberhalb des WLAN-Chips.

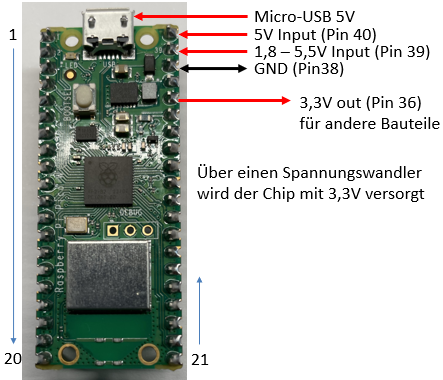

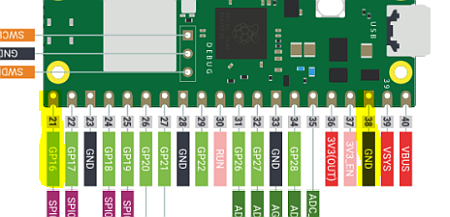

Unser Board hat insgesamt 40 "Pins". Einige Pins dienen zur Spannungsversorgung, aber die meisten Pins sind programmierbar, sogenannte GPIO-Pins. GPIO steht für "General Purpose Input/Output". Es sind vielseitig einsetzbare Pins, die sowohl als Eingänge als auch als Ausgänge konfiguriert werden können, um verschiedene elektronische Komponenten zu steuern oder Daten von Sensoren zu lesen.

Für die erste Anwendung brauchen wir noch nicht mehr über das Board zu wissen, denn wir wollen zunächst die interne LED zum Blinken bringen.

Bei der eingebauten LED müssen wir uns erstmal um nichts weiter kümmern. Sie ist richtig angeschlossen und hat einen passenden Vorwiderstand.

Erstinstallation

Das Ziel dieses Abschnitts ist es, dass wir die Thonny Programmierumgebung installiert haben, den Pi Pico mit dem Computer verbunden haben und die interne LED anschalten. Wir brauchen dazu einen Computer/Laptop mit Microsoft Windows, MacOS oder Linux für die Programmierumgebung "Thonny IDE".

Unser Computer mit dem USB-Anschluss und der Programmierumgebung "Thonny IDE" ermöglicht es uns, dass wir Programme schreiben können und diese anschließend auf den Pi Pico laden können. Und dann anschließend können wir dem Pi Pico (ebenfalls über Thonny auf unserem Computer) mitteilen das Programm auszuführen.

Nerd-Wissen Schnellerer Einstieg

Wem es hier zu langsam geht, der kann folgendes Video nutzen: https://www.youtube.com/watch?v=_ouzuI_ZPLs

Sie können dann auch in das Thonny-Terminalfelster help() eingeben und sich anschauen, welche Umgebung installiert ist.

Unter https://docs.micropython.org/en/latest/ finden Sie alles zu MicoPthon.

Wer bei der Installation unsicher ist, sollte die Installation im ersten Praktikumstermin vornehmen.

-

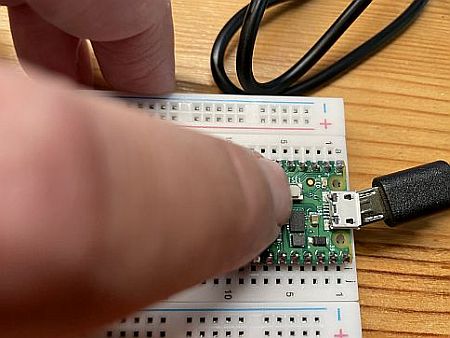

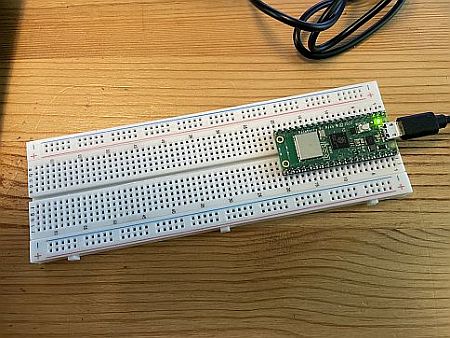

Das Microcontrollerboard wird auf das Experimentierboard (engl. Breadboard) gesteckt, und USB-Leitung wird schon an den Computer aber noch nicht an den Pi Pico angeschlossen).

-

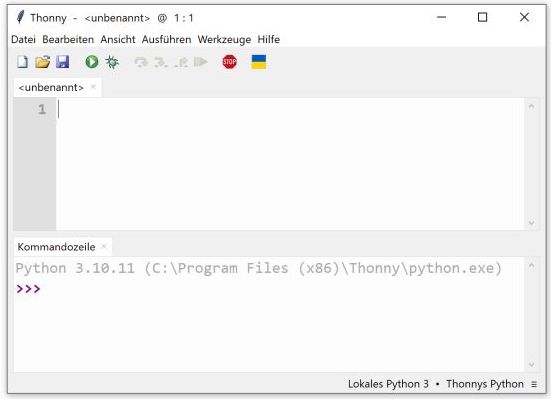

Thonny herunterladen https://thonny.org/, installieren und starten.

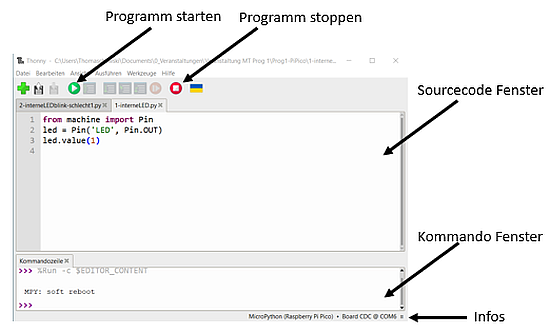

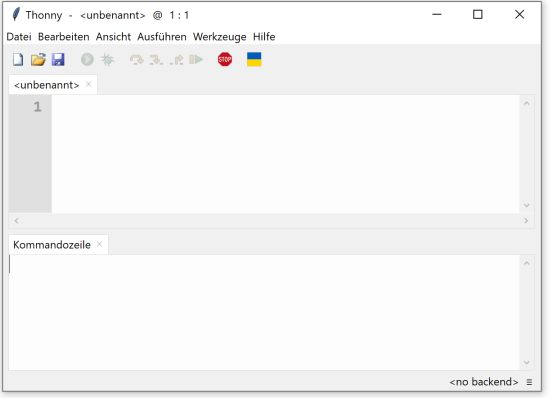

Nach dem Start sollte es so aussehen.

-

Button BOOTSEL gedrückt halten und Microcontoller mittels USB mit dem Computer verbinden. Geduld haben, es kann 1-2 Minuten dauern und solange BOOTSEL gedrückt halten.

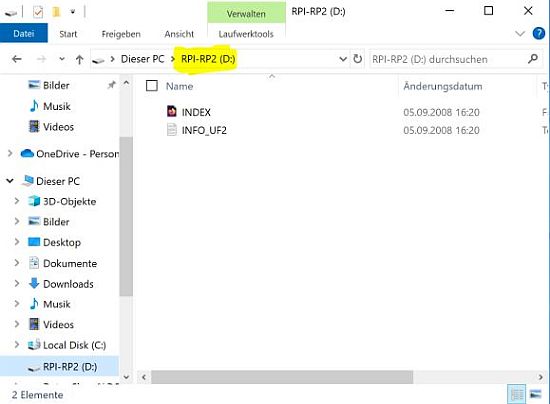

Wenn es erfolgreich war, dann erscheint ein neues "Laufwerk", wie abgebildet.

-

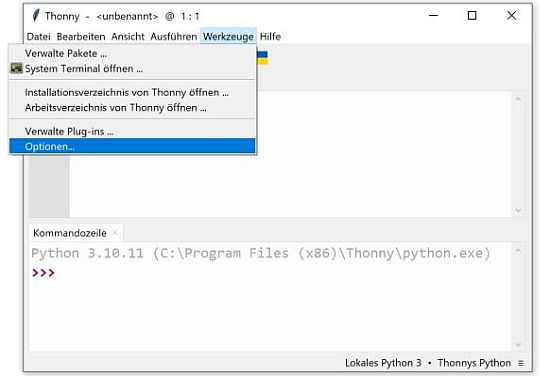

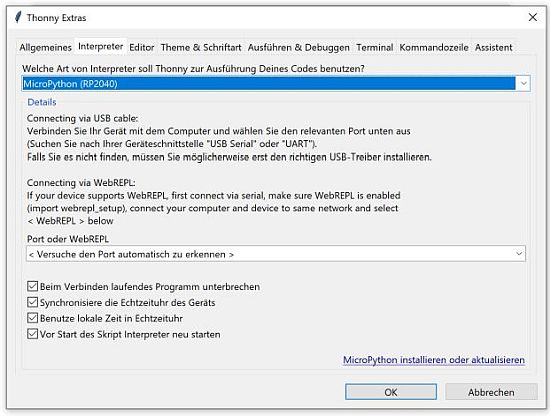

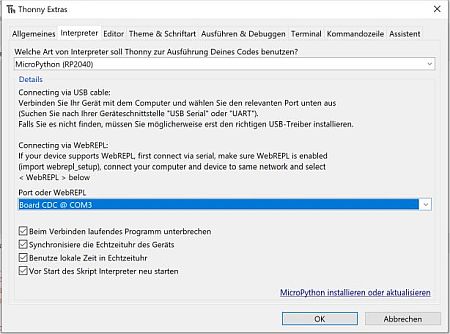

Nun in Thonny unter Werkzeuge -> Optionen im Tab Interpreter den Interpreter aus der Liste auswählen MicroPython (RP2040).

-

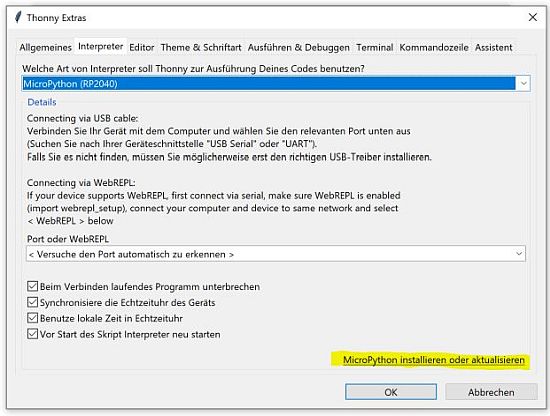

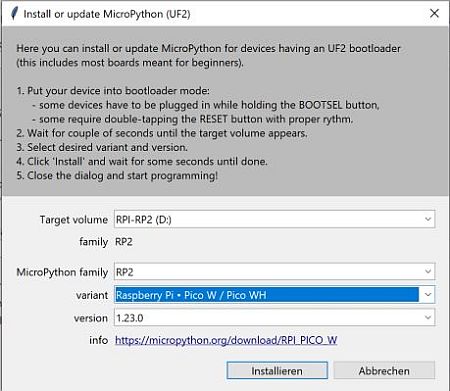

Wenn dies erreicht ist, gibt es unten rechts einen Link "MicroPython installieren oder aktualisieren", den wir anklicken. Dann öffnet sich ein neues Fenster und wir müssen das "Target volume" entsprechend dem Laufwerk einstellen. Danach bei "variant" den Eintrag Raspberry Pi Pico W / Pico WH auswählen.

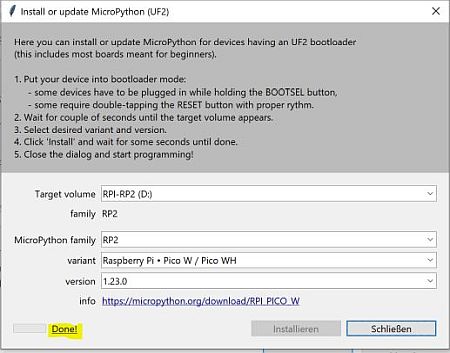

Nun auf installieren drücken und warten, bis die Installation abgeschlossen ist. Sobald "done" unten links erscheint, können wir das Fenster schließen.

-

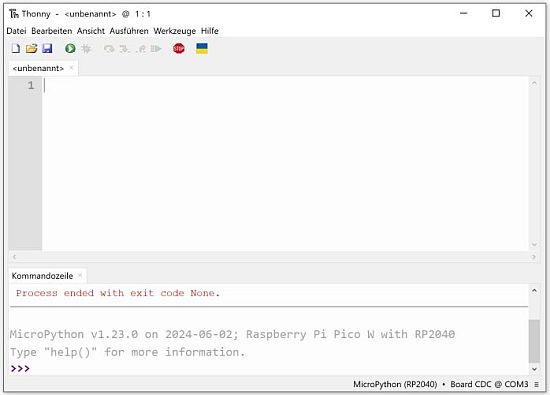

Jetzt sehen wir ein leeres Thonny-Fenster und müssen Thonny neu starten.

-

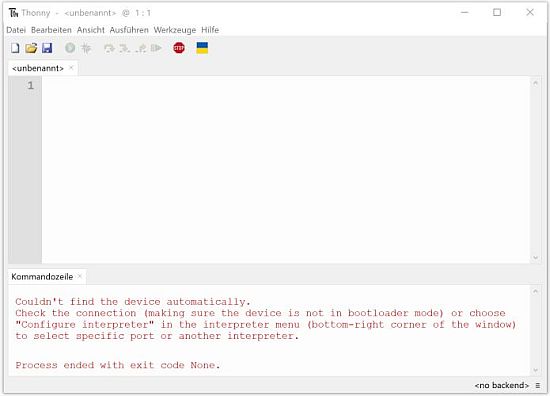

Nach dem Neustart den COM-Port angeben, sofern dieser nicht automatisch gefunden wurde.

Der Raspberry Pi Pico kommuniziert über einen sogenannten COM-Port mit dem Computer. Oder anders gesagt, der Computer stellt einen COM-Port für den Pi Pico zur Verfügung. Bei mir ist es an einem Computer COM 3 und an einem anderen Laptop COM 6, bei Ihnen kann es ein anderer COM-Port sein.

ROTE SCHRIFT in der Kommandozeile: In meinem Fall wurde der COM-Port nicht automatisch gefunden und es erscheint eine rote Schrift in dem unteren Teil von Thonny.

Dann muss man in Thonny unter Werkzeuge -> Optionen im Tab Interpreter den Port auswählen und das Fenster mit "ok" verlassen.

So sollte es am Ende aussehen! Ansonsten ist etwas schiefgelaufen.

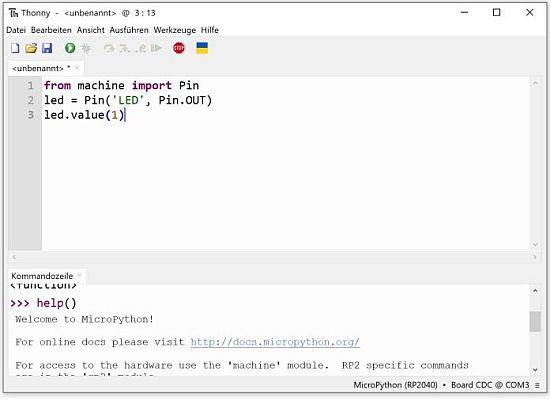

Das erste Script schreiben und ausführen

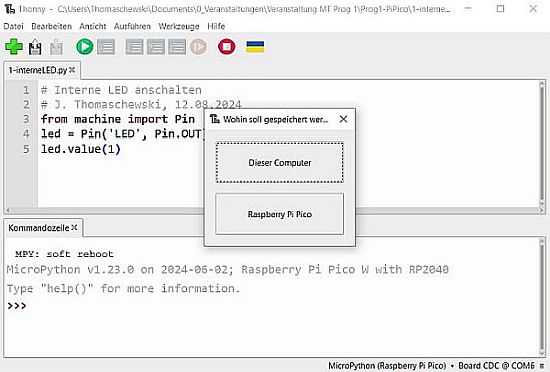

Schreiben Sie von Hand diese Zeilen in die Thonny Programmierumgebung und drücken Sie anschließend im Menü den grünen Pfeil, der das Progamm auf den Pi Pico lädt und ausführt.

Jetzt sollte die LED leuchten und es ist ein wichtiger Schritt geschafft!

led.value(1) - led.value(0)

Wenn in einem Script steht, dass ein Ausgang auf "1" (siehe led.value(1) im Script) geändert wird, dann bedeutet dies, dass an dem zugehörigen Pin die Spannung von 0 Volt auf 3,3 Volt geändert wird.

2.2 Thonny

Hier Infos zu den Basisfunktionalitäten der Thonny-Oberfläche

Basis-Wissen Verbindungsinfo

In der Thonny-Oberfläche ist unten rechts eine Info-Zeile. Diese Zeile ist sehr wichtig und enthält die Information, welches Python wo ausgeführt wird..

Wenn offensichtlich keine Verbindung zum Pi Pico besteht, dann den roten "Stop"-Button in der Menüleiste klicken, damit die Verbindung erneut probiert wird.

Das erste Script abspeichern

Wir werden nun viele kleine Scripte erstellen und es gibt immer zwei Arten, die Scripte abzuspeichern: auf dem Computer/Laptop oder auf dem Pi Pico.

Wenn man ein Script auf dem Pi Pico unter dem Namen main.py speichert, dann wird es ausgeführt, sobald der Pi Pico mit Strom versorgt wird. Wenn man dem Script einen anderen Namen gibt, dann wird es abgespeichert, aber nicht direkt ausgeführt.

Basis-Wissen Script speichern

Sie können also den Pi Pico zu Hause programmieren und die Scripte darauf speichern und dann in der Hochschule die Programmierung daran fortsetzen.

Geben Sie den Scripten eindeutige, aussagekräftige Namen. Das erste Script möchte ich nun bei mir im Verzeichnis Prog1-PiPico unter dem Namen 1-interneLED.py auf dem Laptop speichern. Bei Datei -> Speichern unter erscheint ein Fenster mit der Auswahl "Dieser Computer" und "Raspberry Pi Pico".

Aber bevor wir das Script speichern, fehlt noch etwas sehr Wichtiges: ein Kommentarheader im Script. Kommentarheader sind absolut wichtig und Abgaben ohne Kommenatarheader werden nicht anerkannt!

Regeln

- Speichern Sie kein Script ohne einen Kommentarheader mit den minimalen Daten

- "Was macht das Script",

- "Wer hat es erstellt" und

- "Von wann ist das letzte Update".

- Verwenden Sie stets aussagekräftige Namen für die Dateien.

2.3 ChatGPT und andere KI

Wie einfach es ist, schlechten Sourcecode zu schreiben, möchte ich an diesem kleinen Beispiel zeigen. Anschließend soll KI (genauer gesagt ChatGPT) genutzt werden, denn die gute Nutzung ist sehr vorteilhaft, während eine schlechte Nutzung in Sackgassen führt; und am Ende muss man von vorne neu von Hand anfangen.

Hinweis: Einrückungen

In Python sind Einrückungen total wichtig, da das Programm daran erkennt, was Teil einer Schleife, Anweisung oder Funktion ist. In Thonny verwenden wir die Tab-Taste für eine Einrückung.

Wir wollen die interne LED nun blinken lassen.

Hier das erste schlechte Script, das zwar funktioniert, aber nicht erweiterbar ist. Genutzt wird eine Endlosschleife (while), die den eingerückten Codeblock immer wieder erneut ausführt.

Nun das zweite schlechte Script, das ebenso funktioniert, aber ebenfalls nicht erweiterbar ist. Statt led.on() und led.off() verwenden wir die Funktionalität led.toggle().

Schlecht deshalb, da wir eine while-Schleife nutzen, die endlos läuft und wir das Programm somit nicht erweitern können. Die gute Lösung enthält eine Definition einer Funktion, die über einen Timer gesteuert wird. Hier soll uns der Sourcecode noch nicht interessieren, sondern nur die Tatsache, dass es gute und schlechte Ansätze in der Programmierung gibt (und dass ChatGPT oftmals zu den schlechten Versionen greift).

Nutzung von KI am Beispiel von ChatGPT

Ich gebe eine deutliche Empfehlung für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI).

Zunächst verweise ich auf die Regeln der Hochschule zur Nutzung der KI, die in einem Positionspapier zusammengefasst sind und derzeit hier zu finden sind.

ChatGPT programmieren lassen

Hier schauen wir uns ChatGPT-Ergebnisse an.

Fragestellung an ChatGPT 4o am 12.08.2024

Erstelle mir ein MicroPython-Script für die Nutzung durch den Raspberry Pi Pico. Die interne LED soll blinken.

Antwort

WICHTIG: Die Antwort von ChatGPT ist zwingend um einen Kommentarheader zu ergänzen und lautet dann für die Nutzung durch uns z.B. wie folgt

Es gibt die drei Varianten

-

Sourcecode erstellt von ChatGPT 4o

Dies ist zu nutzen, wenn ChatGPT den Hauptteil erstellt hat und nur minimale Änderungen stattgefunden haben. -

Sourcecode mit Hilfe von ChatGPT 4o

Hier muss der Sourcecode und die Struktur einen erheblichen Eigenanteil aufweisen. Ansonsten ist die Variante A. zu wählen. -

XYZ wurde von ChatGPT 4o erstellt

Wenn ein eindeutiger Teil von ChatGPT erstellt wurde, dann würde ich dies immer genau benennen.

Die Verwendung von KI-Tools ist in dieser Veranstaltung ausdrücklich erlaubt, sofern eine Kennzeichnung vorhanden ist.

Hinweis: Probleme mit ChatGPT

Das Problem ist bei ChatGPT oftmals nicht der schlechte Sourcecode, sondern die mangelnde Erweiterbarkeit. Man fängt mit einem kleinen Stückchen Sourcecode an und lässt es sich erstellen. Dann kommen die nächsten und nächsten Wünsche und irgendwann bekommt es ChatGPT nicht mehr hin. Aber man selbst bekommt es dann auch nicht mehr hin und muss von Hand von vorne anfangen.

Lassen Sie sich also immer nur ein Stückchen helfen!

ChatGPT kommentieren lassen

Eine sehr gute Verwendung ist die Verwendung von ChatGPT als "Kommentator".

Fragestellung an ChatGPT 4o am 12.08.2024

Hinweis: Ich studiere im 1. Semester und habe keine Ahnung von Programmierung.

Kommentiere mir das Script (MicroPython für Raspberry Pi Pico) so ausführlich, sodass ich es gut verstehe.

from machine import Pin

from time import sleep

led = Pin('LED', Pin.OUT)

while True:

led.toggle()

sleep(2)

Antwort

Zusammenfassung

- Sie haben die Erstinstallation vorgenommen und die interne LED anschalten können. Damit sind Sie einsatzbereit für die kommenden Aufgaben.

- Sie können Scripte in Thonny schreiben und abspeichern, sowohl auf einem lokalen Computer als auch auf dem Pi Pico Board.

- Sie wissen, dass Sie bei mir unbedingt einen Kommentarheader verwenden müssen.

- Sie wissen, wie Sie ChatGPT oder andere KI-Tools nutzen können und dass die Nutzung zwingend im Programmheader angegeben werden muss.

3 Raspberry Pi Pico W Anwendungen

Gliederung

3.1 LED blinken

3.2 LED dimmen

3.3 LED schalten

3.4 I2C Display

3.5 Licht Sensor BH 1750

3.6 Temperatursensor BMP 280

3.7 WLAN

3.8 Webserver

Generelles Vorgehen

Hier stellen wir die Pi Pico-Anwendungen vor, die wir realisieren wollen. Jedes Unterkapitel hat folgende Struktur

-

Die Hardware- und Elektronikgrundlagen: Alle neuen Hardwarekomponenten werden kurz vorgestellt.

-

Die Anwendungen: Wir zeigen die Anwendungen mit vorgegebenen Beispiel-Scripten.

Das Vorgehen bei allen Anwendungen ist immer

-

Zuerst die Schaltung aufbauen

-

Pi Pico per USB mit dem Computer verbinden

-

Thonny starten und das Script kopieren/erstellen

-

Programm ausführen

-

-

Python: Letztendlich wollen wir die Anwendungen ausprobieren UND die Programmierung verstehen. In diesem Abschnitt wird auf die Python-Programmierung eingegangen. Oftmals wird nicht alles besprochen, sondern es wird mit einfacher Syntax begonnen und wir steigern uns langsam. Am Anfang verstehen wir also noch nicht alle Zeilen im Script, sondern nehmen vieles als gegeben hin.

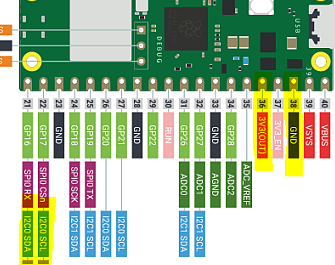

Raspberry Pi Pico Pinout

Die Übersicht über die Pinbelegung des Raspberry Pi Pico hier als PDF ist wichtig, da wir zwei Arten von Pins unterscheiden: Die Pins des grünen Raspberry Pi Pico Boards (1 - 40), die wir als Anschlüsse für die Bauteile (z.B. eine externe LED) benötigen und die logischen Pins GPIO (abgekürzt GP) des Microcontrollers, die wir bei der Programmierung angeben müssen.

Schauen wir uns den Pin unten rechts an: Pin 21 entspricht GPIO 16.

Raspberry Pi Pico W Pinout

Die Grafik sollten Sie (ausgedruckt) immer dabeihaben.

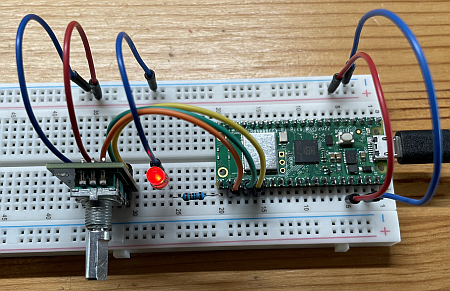

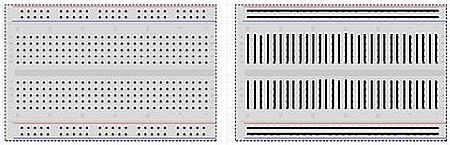

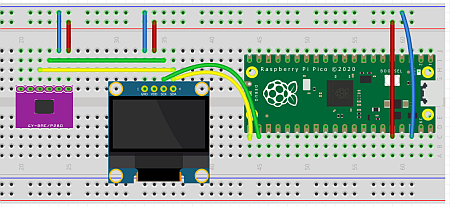

Breadboard

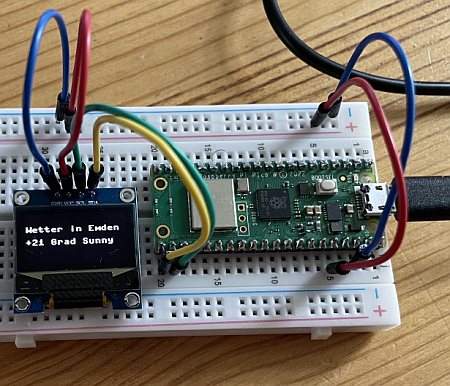

Der Raspberry Pi Pico wird auf ein sogenanntes Breadboard gesteckt, sodass Sie weitere Bauteile ohne zu löten dazustecken können. Dies kann in der Praxis dann so aussehen:

Hier sehen wir, wie die einzelnen Steckpunkte miteinander verbunden sind. Oben und unten verlaufen jeweils zwei "Leitungen" für Plus und Masse. Im Hauptbereich verlaufen kurze "Leitungen", sodass der Pi Pico eingesteckt werden kann.

3.1 LEDs blinken

Die interne LED haben wir schon blinken lassen, aber nun wollen wir mit externen LEDs beginnen.

Die Hardware- und Elektronikgrundlagen

Wir benötigen immer das Microcontrollerboard Raspberry Pi Pico W auf dem Breadboard und die USB-Anschlussleitung sowie Jumper-Leitungen, die man für die Verkabelung auf dem Breadboard benötigt.

Wir benötigen für diese drei Anwendungen außerdem:

-

2 Widerstände (220 Ohm)

-

LEDs (rot, grün)

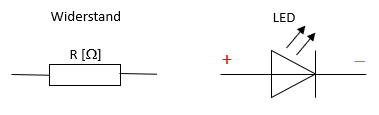

Basis-Wissen LED

Eine LED (Light Emitting Diode; dt.: Leuchtdiode) ist ein Halbleiterbauelement, das Licht erzeugt, wenn elektrischer Strom in Durchlassrichtung fließt. Daher ist beim Anschluss auf die Polarität zu achten.

Die Polarität erkennt man daran, dass die längere Anschlussleitung (Anode) an Plus und die kürzere (Kathode) an Minus angeschlossen wird. (Einfach zu merken: Plus hat einen Strich mehr als Minus und ist somit länger.) Wenn die Anschlüsse gekürzt wurden, geht es wie folgt: Die Kathode wird oft durch eine abgeflachte Seite am Gehäuse markiert. Und wenn man von der Seite in die LED reinschaut, ist Minus innen an den dickeren Bereich (den Reflektor) anzuschließen.

Typische Betriebsspannungen für LEDs liegen zwischen 2 und 3 Volt, abhängig von der Farbe. Somit kann eine LED nicht direkt an eine 3,3 V oder 5 V-Spannung angeschlossen werden, sondern es muss ein Widerstand in Reihe geschaltet werden.

Basis-Wissen Widerstand

Ein Widerstand wird oft als sogenannter Vorwiderstand eingesetzt und dient dann dazu, die Spannung an einem elektrischen Bauteil zu verringern. In unserer Schaltung benötigen wir den Widerstand vor der LED.

Der Formelbuchstabe für einen Widerstand ist R (=resistor) und der Wert wird in Ohm (Ω) angegeben. Wir benötigen hier 220 Ω Widerstände. Um den richtigen Widerstand zu finden, muss man die Farbkodierung für 220 Ω kennen, die sich noch leicht unterscheidet, je nachdem ob 4 oder 5 Ringe (oder 6 Ringe) aufgedruckt sind.

Die Anwendungen

Wir starten mit drei Anwendungen. Zunächst lassen wir eine rote LED blinken. Dann lassen wir eine rote und eine grüne LED unabhängig voneinander blinken und drittens sollen eine rote und eine grüne LED abwechselnd blinken.

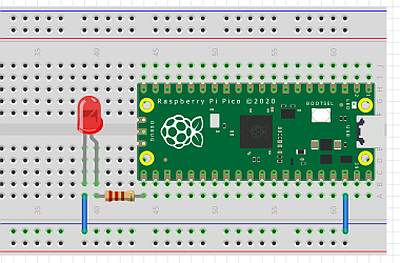

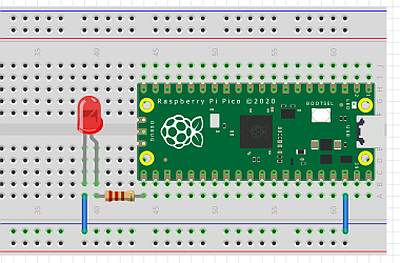

Eine rote LED blinken lassen

-

Pin 38 an Masse (engl. Ground = GND)

-

Pin 21 (= GPIO 16) an den Widerstand

-

Widerstand an Plus der LED

-

Minus der LED an Masse

Wir haben mit led = Pin('LED', Pin.OUT) die interne LED aktiviert. Die einzige Änderung ist nun, dass wir led = Pin(16, Pin.OUT) schreiben und das GPIO 16 auf dem physikalischen Pin 21 liegt.

Pin ungleich Pin

Dies ist eine wichtige Warnung zum "Pin-Problem"!

- Wenn ich schreibe Pin 38 an Masse (engl. Ground = GND), dann ist damit der physikalische Pin auf "grünen" Pi Pico Board gemeint!

- Ebenso, wenn ich schreibe Pin 21 (= GPIO 16) an den Widerstand. Aber mit der Bezeichnung GPIO 16 habe ich schon die Zahl 16 angegeben, die dann im Script als "Pin" verwendet wird.

Dies müssen alle verstanden haben, BEVOR Sie die erste Schaltung in Betrieb nehmen. Ansonsten gerne nochmal nachfragen.

Das richtige "Plus 3,3 V verwenden

Noch eine Warnung: Ohne diese Vorsichtsmaßnahme könnte Ihr Board leicht zerstört werden!

Wenn wir 3,3 Volt auf dem Breadboard benötigen, dann nehmen wir nur und ausschließlich den Pin 36 mit der Bezeichnung "3V3(Out)".

Hier ist das Script. Bitte mit Copy&Paste in Thonny einfügen und nach Änderungen auch den Kommentarheader ändern.

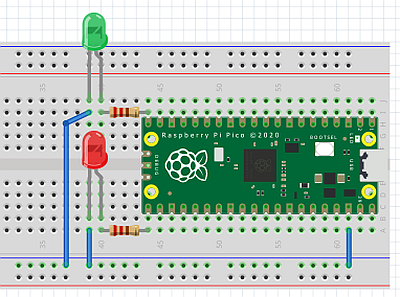

Eine rote und eine grüne LED blinken lassen

Wir erweitern das Script so, dass nun zwei LEDs blinken sollen. Dafür nutzen wir zusätzlich GPIO 15 an Pin 20. Der Pi Pico hat insgesamt 26 GPIOs und theoretisch könnte man somit 26 LEDs unabhängig voneinander blinken lassen. In der Praxis muss man beachten, welchen Strom das Pi Pico Board maximal verkraften kann.

Eine rote und eine grüne LED abwechselnd blinken lassen

Der Aufbau bleibt gleich und wir ändern lediglich das Script, sodass die rote und die grüne LED nun abwechselnd blinken.

Python

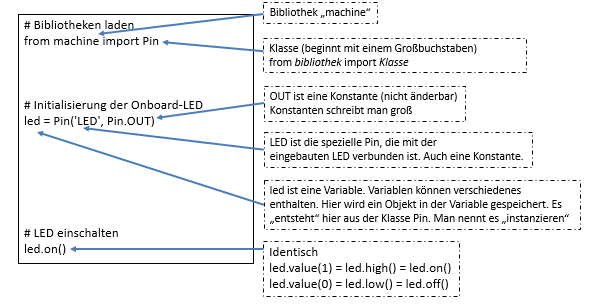

Nun wollen wir Python verstehen. Wir beginnen mit einem sehr einfachen Script, bei dem die interne LED angeschaltet wurde. Sie können die Zeilen in Thonny einfügen und laufen lassen. Die "restliche Schaltung" kann so bleiben und wird nicht genutzt.

Script verstehen

Was ist im Script fest vorgegeben und was kann man ändern wie man möchte?

Lösungen

Für die gewünschte Funktionalität ist bis auf led alles vorgegeben. led ist ein frei gewählter Variablenname und kann beliebig umbenannt werden. Aber achten Sie auf einen sinnvollen Namen und machen Sie es nicht wie in diesem Beispiel

Folgende Fragen wollen wir nun beantworten:

- Welche erste Syntax können wir erkennen?

- Woher weiß man, wie die Klasse "Pin" verwendet werden kann?

- Was kann alles in einer Variable gespeichert werden?

- Welche Regeln gibt es für die Benennung von Variablen?

1. Erste Syntax

| Syntax | Erklärung |

|---|---|

# |

Kommentar |

from bibliothek import Klasse |

Eine Klasse wird genutzt |

led = Pin('LED', Pin.OUT) |

Variablenname = Wert |

2. Die Klasse "Pin"

Unter https://docs.micropython.org/ sind alle Bibliotheken und die darin enthaltenen Klassen dokumentiert. Was wir suchen, ist unter https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.Pin.html#machine.Pin zu finden.

Wir können die Dokumentation jetzt noch nicht verstehen und konzentrieren uns auf die für uns derzeit notwendigen Teile.

| Syntax | Erklärung |

|---|---|

Pin.OUT |

Pin wird als Ausgabe festgelegt. Beispielsweise, weil eine LED daran angeschlossen ist. |

Pin.IN |

Pin wird als Eingabe festgelegt. Beispielsweise, weil ein Helligkeitssensor daran angeschlossen ist. |

.on(), .high(), .value(1) |

Schaltet den Ausgang auf 3,3 V, also an |

.off(), .low(), .value(0) |

Schaltet den Ausgang auf 0 V, also aus |

Nerd-Wissen Signal statt Pin

In unserem Beispiel einer einfachen LED wird "Signal" statt "Pin" empfohlen. Bei den einfachen Aufgaben ist es mir an dieser Stelle aber egal. Siehe https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.Signal.html.

3. Was kann alles in einer Variable gespeichert werden?

| Typ | Beschreibung | Beispiel |

|---|---|---|

| Integer | Ganze Zahlen, z.B. 42 |

breite = 42 |

| Float | Gleitkommazahlen, z.B. 3.14 |

temperatur = 3.14 |

| String | Text, z.B. "Hallo Welt" |

begruessung = "Hallo Welt" |

| Boolean | Wahrheitswerte, z.B. True oder False |

istAktiv = True |

| List | Listen von Werten, z.B. [1, 2, 3] |

zahlen = [1, 2, 3] |

| Dictionary | Schlüssel-Wert-Paare, z.B. {"key": "value"} |

person = {"name": "Alice"} |

| Tuple | Unveränderliche Listen, z.B. (1, 2, 3) |

koordinaten = (1, 2, 3) |

| Set | Mengen von eindeutigen Werten, z.B. {1, 2, 3} |

einzigartigeZahlen = {1, 2, 3} |

| Object | Instanzen von Klassen oder andere Objekte | led = Pin() |

4. Regeln für die Benennung von Variablen

Bei der Benennung von Variablen in Python sollten bestimmte Regeln und Konventionen beachtet werden, um den Code lesbar, verständlich und fehlerfrei zu halten:

-

Buchstaben, Ziffern und Unterstriche: Variablennamen dürfen nur Buchstaben (a-z, A-Z), Ziffern (0-9) und Unterstriche (_) enthalten. Allerdings darf ein Variablenname nicht mit einer Ziffer beginnen. Beispiele:

breite,tiefe1. -

Keine reservierten Schlüsselwörter: Vermeiden Sie die Verwendung von Python-Schlüsselwörtern (z.B.

if,else,while), da diese spezielle Bedeutungen haben und zu Syntaxfehlern führen können. Eine Liste der reservierten Schlüsselwörter finden Sie in der Python-Dokumentation. -

Keine deutschen Umlaute und Leerzeichen: Verwenden Sie keine deutschen Umlaute (ä, ö, ü) oder Leerzeichen in Variablennamen, da diese zu Kompatibilitätsproblemen führen können. Stattdessen sollten Sie ae, oe, ue verwenden. Beispiel:

maxHoehestattmaxHöhe. -

Aussagekräftige Namen: Wählen Sie Namen, die den Inhalt oder Zweck der Variablen beschreiben. Dies erleichtert das Verständnis des Codes. Beispiel: Verwenden Sie

temperaturstatttemp. -

Kleinschreibung: Gemäß der PEP 8-Richtlinie sollten Variablennamen in Python normalerweise in Kleinbuchstaben mit Unterstrichen geschrieben werden, z.B.

max_temperatur. Da jedoch in vielen Programmiersprachen die CamelCase-Schreibweise bevorzugt wird, wollen wir auch in diesem Kurs CamelCase verwenden. Beispiel:maxTemperaturstattmax_temperatur. -

Konstanten: Für Konstanten, die sich während der Programmausführung nicht ändern sollen, verwenden Sie Großbuchstaben. Beispiel:

PI = 3.14159. -

Vermeiden Sie einbuchstabige Namen: Außer in Schleifenindizes (z.B.

i,j) sollten einbuchstabige Variablennamen vermieden werden, da sie den Code weniger verständlich machen.

Durch die Einhaltung dieser Regeln wird Ihr Code konsistenter und leichter lesbar, was insbesondere bei der Zusammenarbeit in Teams und der Fehlersuche von großem Vorteil ist.

3.2 LEDs dimmen

Bisher waren die LEDs an oder aus. Nun wollen wir LEDs dimmen und dazu benötigen wir einen Trick, denn die Pins können nur "an"/"aus".

Die Hardware- und Elektronikgrundlagen

Wir benötigen für unsere nächsten Anwendungen:

-

Widerstand (220 Ohm)

-

LED (rot)

-

Drehschalter (Rotary Encoder KY-040)

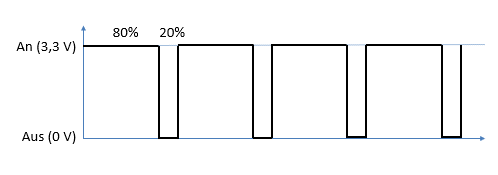

Die Pins kennen nur die Zustände "an"/"aus", aber es gibt den Trick der Pulsweitenmodulation (PWM). Hierbei wird der Pin schnell mit einer hohen Frequenz "an"/"aus"-geschaltet.

Der Duty Cycle (Einschaltdauer) ist der Prozentsatz der Zeit, in der das Signal in einem Zyklus "ein" ist.

-

Ein 100% Duty Cycle (Einschaltdauer) bedeutet, dass das Signal die ganze Zeit "ein" ist (volle Leistung).

-

Ein 0% Duty Cycle (Einschaltdauer) bedeutet, dass das Signal die ganze Zeit "aus" ist (keine Leistung).

-

Ein 80% Duty Cycle (Einschaltdauer) bedeutet, dass das Signal 80% der Zeit "ein" und 20% der Zeit "aus" ist.

Die Einschaltdauer bezieht sich also auf den prozentualen Anteil der Zeit, in der der Strom eingeschaltet ist, im Vergleich zur Gesamtzeit des "an"/"aus"-Zyklus. Im folgenden Diagramm ist ein 80% Duty Cycle dargestellt, der die LED somit auch nur mit 80% der Leistung versorgt.

Die Anwendungen

Wir haben hier drei Anwendungen: zuerst lassen wir die rote LED blinken, aber dabei nicht ausgehen, sondern reduzieren die Helligkeit. Danach soll die rote LED langsam heller werden. Anschließend verwenden wir den Drehschalter, um die Helligkeit der LED einzustellen.

Eine rote LED blinken lassen (100% - 20%)

Wir verwenden folgendes Setup (wie zuvor)

-

Pin 38 an Masse

-

Pin 21 (= GPIO 16) an den Widerstand

-

Widerstand an Plus der LED

-

Minus der LED an Masse

Zeile 11: Der Wert 65535 wird verwendet, weil er die maximale Auflösung für den Duty Cycle in der PWM-Implementierung auf dem Raspberry Pi Pico ist. Die Methode duty_u16() erwartet Werte im Bereich von 0 bis 65535, was einer 16-Bit-Auflösung entspricht.

Hinweis: Die Zahl 65535

Bei led.duty_u16 sagt die 16 aus, dass es sich um 16 Bit, also 2 hoch 16 Abstufungen (im Binärsystem) handelt. 2 hoch 16 = 65536. Da wir bei "0" beginnen, ist die größtmögliche Zahl die 65535.

Script verstehen

Was ist im Script fest vorgegeben und was kann man ändern wie man möchte?

Eine rote LED wird langsam heller

Der Aufbau bleibt gleich und wir ändern lediglich das Script

Sourcecode verstehen

Schreiben Sie den Sourcecode so um, dass die LED zuerst 100% hell ist und dann in ca. 3 Sekunden dunkel wird.

Langsamer heller

An welchen beiden Stellen können Sie einstellen, dass die LED nur langsam heller wird?

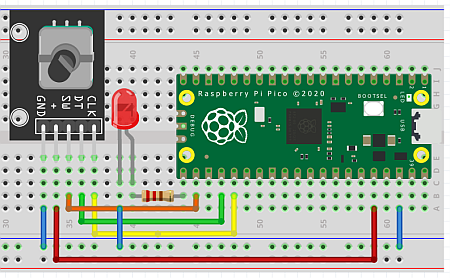

Drehschalter als Input

Bisher haben wir die GPIO-Pins als Output-Pins für LEDs verwendet. Aber nun wollen wir Daten einlesen. Im konkreten Fall wollen wir Eingabewerte des Drehschalters (Bezeichnung KY-040) einlesen.

Das hier gezeigte Script basiert auf dem Sourcecode von Elektronik Kompendium und wurde nur leicht abgeändert.

Pinbelegung für Raspberry Pi Pico und KY-040

| Raspberry Pi Pico | KY-040 |

|---|---|

| Verbindung zu Masse | GND |

| Pin 36 | + |

| Pin 22 - GPIO 17 | SW |

| Pin 24 - GPIO 18 | DT |

| Pin 25 - GPIO 19 | CLK |

Zunächst muss die Bibliothek "rotary" von Elektronik Kompendium heruntergeladen und unter dem Namen rotary.py auf dem Pi Pico gespeichert werden.

Script verstehen

Was ist im Script fest vorgegeben und was kann man ändern wie man möchte?

Taster zum Ein- und Ausschalten nutzen

Neu sind:

-

Zeile 9: import time

-

Zeile 30: LED soll am Anfang an sein

-

Zeile 55: Helligkeit nur bei eingeschalteter LED einstellen

-

Alle Zeilen ab Zeile 61

Python

Folgende Fragen wollen wir nun beantworten:

- Welche Python Befehle sind in den bisherigen Scripten vorhanden?

- Welche Operatoren gibt es in Python?

- Welche sind Aufrufe aus Teilen der Bibliothek?

1. Welche Python-Befehle sind in den bisherigen Scripten vorhanden?

| Befehl | Erklärung |

|---|---|

from *bibliothek* import *Klasse* |

Importiert die Klasse aus der Bibliothek |

print(...) |

Gibt eine Nachricht auf der Konsole aus |

def |

Definiert eine Funktion |

if |

Bedingte Anweisung |

elif |

Weitere Bedingte Anweisung |

else |

Alternative Bedingte Anweisung |

while |

Schleife, die solange eine Bedingung erfüllt ist, wiederholt wird |

global |

Deklariert eine Variable als global |

True, False |

Wahrheitswerte |

2. Welche Operatoren gibt es in Python?

A. Rechenoperatoren

| Operator | Erklärung | Beispiel |

|---|---|---|

| = | Zuweisung | a = 5 |

| + | Addition | a + b |

| - | Subtraktion | a - b |

| * | Multiplikation | a * b |

| ** | Potenzierung | a ** b |

| / | Division | a / b |

| % | Modulus (Restwert einer Division) | a % b (z.B. 10 % 3 ergibt 1) |

| // | Ganzzahlige Division | a // b (z.B. 10 // 3 ergibt 3) |

| += | Addition und Zuweisung | a += 3 (z.B. a = 2; a += 3 ergibt 5) |

| -= | Subtraktion und Zuweisung | a -= 2 |

| *= | Multiplikation und Zuweisung | a *= 2 |

| **= | Potenzierung und Zuweisung | a **= 2 |

| /= | Division und Zuweisung | a /= 2 |

| %= | Modulus und Zuweisung | a %= 3 |

| //= | Ganzzahlige Division und Zuweisung | a //= 2 |

B. Vergleichsoperatoren (die als Ergebnis True / False liefern)

| Operator | Erklärung | Beispiel |

|---|---|---|

| == | Gleichheit | a == b |

| != | Ungleichheit | a != b |

| < | Kleiner als | a < b |

| > | Größer als | a > b |

| <= | Kleiner oder gleich | a <= b |

| >= | Größer oder gleich | a >= b |

| and | Logisches UND | a and b |

| or | Logisches ODER | a or b |

| not | Logisches NICHT | not a |

Weitere Details zu diesen Operatoren finden Sie in der offiziellen Python-Dokumentation zu den Operatoren.

3. Welches sind Aufrufe aus Teilen der Bibliothek?

| Aufruf | Erklärung |

|---|---|

| Pin(...) | Initialisiert einen GPIO-Pin |

| PWM(...) | Initialisiert PWM auf einem GPIO-Pin |

| Timer().init(...) | Initialisiert einen Timer mit einer Frequenz und Callback |

| sleep_ms(...) | Pausiert die Ausführung für eine bestimmte Anzahl Millisekunden |

| Rotary(...) | Initialisiert den Rotary-Encoder |

| rotary.add_handler(...) | Fügt einen Handler für den Rotary-Encoder hinzu |

| .freq(1000) | Setzt die Frequenz auf 1000 Hz |

| .duty_u16(value) | Setzt den Duty Cycle auf den angegebenen Wert |

| .ROT_CW | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |

| .ROT_CCW | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |

3.3 LEDs schalten

Jetzt möchten wir die LED ein- und ausschalten können.

Die Hardware- und Elektronikgrundlagen

Wir benötigen für unsere nächsten Anwendungen:

-

Widerstand (220 Ohm)

-

LED (rot)

-

Taster

Basis-Wissen Unterschied Taster und Schalter

Ein Taster schließt den Stromkreis nur, solange er gedrückt wird, und kehrt nach Loslassen in seine Ausgangsposition zurück, wie bei einer Türklingel oder Tastaturtasten. Ein Schalter hingegen bleibt in der gewählten Position (ein/aus), bis er erneut betätigt wird, und schaltet den Stromkreis dauerhaft ein oder aus, wie bei einem einfachen Lichtschalter.

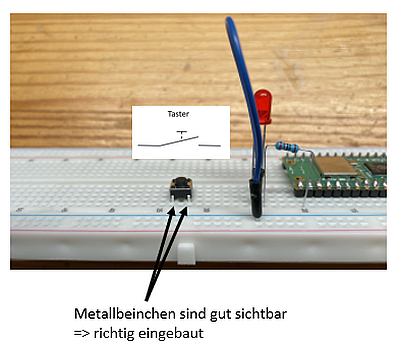

Die Einbauposition des Tasters ist sehr wichtig. Man muss von vorne auf die beiden Anschlüsse schauen können!

Die Anwendungen

Wir haben zwei Anwendungen, aber in unterschiedlichen "Qualitätsstufen". Zunächst soll die LED angehen, wenn der Taster gedrückt ist und ausgehen, wenn der Taster nicht mehr gedrückt ist. Anschließend wollen wir den Taster über die Programmierung als Schalter verwenden: einmal drücken = an und erneut drücken = aus.

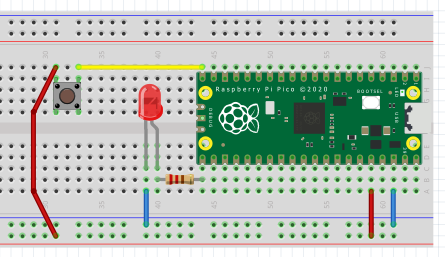

Eine rote LED mit einem Taster steuern - 1

-

Pin 38 an Masse

-

Pin 36 an Plus

-

Pin 21 (= GPIO 16) an den Widerstand

-

Widerstand an Plus der LED

-

Minus der LED an Masse

-

Pin 20 (GPIO 15) an den Taster

-

Andere Seite des Tasters an Plus

Wenn der Taster gedrückt wird, dann bekommt den Wert taster.value()=1 und in der if-Bedingung steht dann 1=1, was True ist.

Script verstehen

Bauen Sie das Script so um, dass der Taster die LED aus"tastet".

Eine rote LED mit einem Taster steuern - 2

Der Aufbau bleibt gleich und wir ändern lediglich das Script. Aber wir wollen uns eine weitere Lösung ansehen, die didaktisch interessant ist. Dazu wiederholen wir noch mal folgendes led.value(1) = led.high() = led.on() und led.value(0) = led.low() = led.off().

Hier ist die Logik interessant. Wir haben also wieder eine While-Schleife, die als Endlosschleife funktioniert.

-

taster.value() = 0, wenn nicht gedrückt => Dann steht da: led.value(0), wenn wir den Wert 0 von taster.value() einsetzen!

-

taster.value() = 1, wenn gedrückt => Dann steht da: led.value(1), wenn wir den Wert 1 von taster.value() einsetzen!

So wird gerne programmiert und es "sieht schlimm aus, ist es aber nicht".

Den Taster als Schalter verwenden - Zustand speichern

Der Aufbau bleibt gleich und wir ändern lediglich das Script. Beim einmaligen drücken des Tasters soll die LED angeschaltet werden und beim erneuten Drücken ausgeschaltet werden.

Hier lernen wir zunächst einen wichtigen "Trick" der Programmierung kennen!

Mit diesem Script können wir also den Status bei jedem Tastendruck ändern.

Manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Das Problem ist der Taster, da die mechanischen Kontakte mehrfach auslösen können. Dies nennt man "prellen". Wir verwenden einen einfachen Workarround, denn das Prellen entsteht beim Tasten in einem Zeitraum von wenigen Millisekunden. Also bauen wir eine kleine zeitliche Verzögerung ein.

Den Taster als Schalter verwenden - mit Prellschutz

Der Aufbau bleibt gleich und wir ändern lediglich das Script.

Der Operator not ist für das Wechseln des Status sehr wichtig!

Den Taster als Schalter verwenden - LEDs schalten

Das Script für das Ein- und Ausschalten der LED sieht damit wie folgt aus:

Wenn man zu lange drückt, dann fängt die LED an zu blinken. Logisch, oder? Soll dies nicht vorkommen, so fügen wir noch eine while-Schleife hinzu, die einfach nur wartet, bis man die Taster losgelassen hat.

Scripte sind didaktische Beispiele!

Dieses Script (wie auch alle anderen bisher gezeigten Scripte) eignet sich nicht für den produktiven Einsatz in irgendwelchen kritischen Systemen. Der hier vorgenommene Prellschutz ist "viel zu einfach gedacht", aber didaktisch leicht vermittelbar und eine Lösung für unsere einfachen Anwendungen.

Python

Wir müssen nachsehen, was taster = Pin(15, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN) macht. Die Dokumentation gibt es hier: https://docs.micropython.org/en/latest/.

Aufgabe

Erstellen sie ein Script für eine Fußgängerampel. WICHTIG: vor der Programmierung überlegen sie sich die Logik, die sie programmieren möchten und dann gehen sie in kleinen Schritten vor!

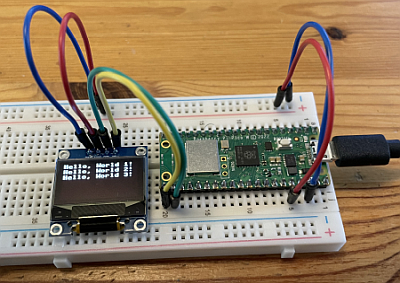

3.4 I2C und Display steuern

Wir können mit dem Pi Pico noch so viel mehr steuern. Die LEDs waren ja nur ein einfacher Anfang. Spannend wird auch, dass wir ein Display sehr einfach einbinden können.

Die Hardware- und Elektronikgrundlagen

Wir benötigen für unsere nächsten Anwendungen:

-

Taster

-

OLED Display SSD 1306

Basis-Wissen OLED-Display

Das OLED Display SSD1306 wird in Elektronikprojekten oft verwendet. Es ist günstig, klein, hat einen hohen Kontrast und einen relativ niedrigen Stromverbrauch, da nur die beleuchteten Pixel Strom verbrauchen. Das Display basiert auf der OLED-Technologie (Organic Light Emitting Diode), bei der jede Pixel einzeln leuchtet.

- Auflösung: 128x64 Pixel, Schwarz-Weiß

- Schnittstellen: I2C oder SPI (wir verwenden die I2C-Version)

- Betriebsspannung: 3,3V oder 5V (wir verwenden die 3,3V-Version)

Die Datenübertragung findet per I2C statt. Für den I2C-Betrieb werden in der Regel vier Pins verwendet:

-

VCC: Versorgungsspannung (3,3V oder 5V)

-

GND: Erdung

-

SCL: I2C Clock (Signal für die Synchronisation der Datenübertragung)

-

SDA: I2C Data (Signal für die Datenübertragung)

Basis-Wissen I2C

I2C (Inter-Integrated Circuit) ist eine weit verbreitete serielle Kommunikation in Elektronikprojekten und ermöglicht die Verbindung zwischen einem Mikrocontroller und verschiedenen Peripheriegeräten über nur zwei Datenleitungen, was die Verkabelung vereinfacht.

I2C verwendet für jeden Gerätetyp eine eindeutige Adresse, um unterschiedliche Geräte an denselben Leitungen anzuschließen und trotzdem zu unterscheiden.

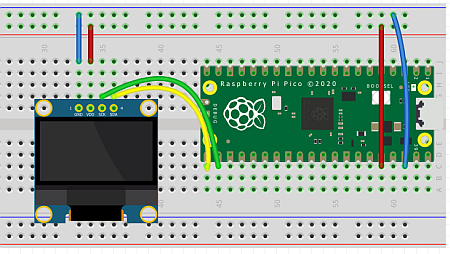

Die Anwendungen

Zunächst nehmen wir das Display in Betrieb (natürlich mit einem Hello World) und dazu benötigen wir die eindeutige I2C-Adresse des OLED-Displays.

I2C-Scanner zur Emittlung der Adresse

Jetzt kann man im Pinout auch erkennen, welche Pins sich für SDA bzw. SCL eignen. Wir nehmen Pin 21 als SDA und Pin 22 als SCL

Der Aufbau sieht wir folgt aus:

Somit haben wir folgende Anschlüsse

-

Pin 38 an Masse

-

Pin 36 an Plus

-

Pin 21 (= GPIO 16, gelb) an OLED-Display SDA

-

Pin 22 (= GPIO 17, grün) an OLED-Display SCL

-

OLED-Display mit Plus und Masse verbinden

Die Ausgabe lautet bei unserem OLED-Display:

I2C SCANNER

i2c devices found: 1

I2C hexadecimal address: 0x3c

Damit haben wir die Adresse für das OLED-Display ermittelt: 0x3c

OLED-Display "Hello World"

Zunächst benötigen wir die Bibliothek für das OLED-Display.

Achtung: es gibt unterschiedliche Bibliotheken für das SSD1306-OLED-Display, auch wenn diese den identischen Dateinamen ssd1306.py verwenden. Hier mal eine Liste nach kurzer Suche gefundenen Bibliotheken.

-

Adafruit MicroPython SSD1306: Diese Bibliothek stammt vom Hersteller Adafruit ist eine der Standardbibliotheken für SSD1306-Displays unter MicroPython. Sie wird nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Die Nachfolge-Bibliotheken von Adafruit eignen sich sehr gut für umfangreiche Projekte, ist aber für die Beispiele hier zu komplex.

- stlehmann/micropython-ssd1306: Diese Bibliothek ist ein Fork der ursprünglichen MicroPython-SSD1306-Treiber und bietet eine Installation über upip, den MicroPython-Paketmanager. Sie hat eine ähnliche API wie die Originalbibliothek von Adafruit.

-

Rui Santos MicroPython SSD1306: Diese Bibliothek wurde von Rui Santos als Teil eines MicroPython-Tutorials entwickelt. Sie bietet grundlegende Funktionen zur Steuerung von SSD1306-Displays über I2C. Die Bibliothek ist auf Einfachheit ausgelegt, was sie ideal für Anfänger*innen macht.

-

FelixSchladt/Micropython-SSD1306-GFX: Diese Bibliothek bietet zusätzliche GFX-Funktionen, die es ermöglichen, geometrische Formen wie Kreise, Rechtecke und Linien auf dem Display zu zeichnen.

-

TimHanewich/MicroPython-SSD1306: Diese Bibliothek ist darauf ausgelegt, Bitmap-Grafiken auf dem SSD1306-Display anzuzeigen. Sie enthält Funktionen, um Bilder in das entsprechende Bitmuster für die Anzeige auf dem OLED zu konvertieren. Die Beispielseite ist sehr interessant!

Merke: es ist sehr zu empfehlen, bei eigenen Programmierungen zunächst einmal zu recherchieren, welche Bibliotheken es gibt und wie die Bibliothek zum Projekt passt.

Wir verwenden hier die Bibliothek von TimHanewich/MicroPython-SSD1306. Somit ist diese Datei ssd1306.py in Thonny einzufügen und auf dem Pi Pico unter dem Namen ssd1306.py abzuspeichern.

Folgende Methoden lassen sich in der Bibliothek aufrufen.

olde.fill(0)

Anschließend diesen Sourcecode ganz normal in Thonny kopieren.

Ist es nicht wundervoll einfach!?

Ein schönes, etwas komplexeres OLED-Display Beispiel von Tim Hanewich

Nun verwenden wir das hier angegebene Beispiel.

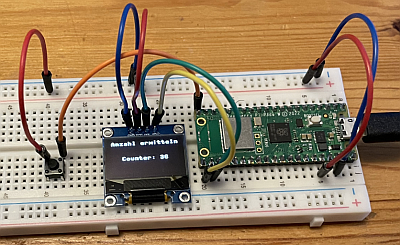

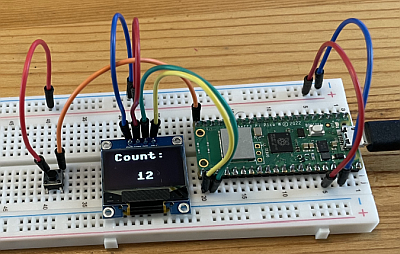

OLED-Display Taster zählen

Wir erweitern das Script. Es soll gezählt werden, wie oft der Taster gedrückt wurde.

Wir brauchen also zusätzlich

-

Pin 20 (GPIO 15) an den Taster

-

Andere Seite des Tasters an Plus

Python

Wir wollen jetzt das Script analysieren. Zunächst wurden die bisherigen Kommentarzeilen gelöscht und Zeilen zu Blöcken anders zusammengefasst. Ein Sourcecode ist immer ähnlich aufgebaut.

Diese oben dargestellte Reihenfolge findet sich in jeder guten Programmierung.

Nerd-Wissen Mit ChatGPT die ssd1306-Bibliothek erweitern

Mit Hilfe von ChatGPT habe ich die Bibliothek ssd1306.py in der Klasse um folgende Methoden ergänzt, damit auch große Schrift dargestellt werden kann. Damit die ursprüngliche Bibliothek erhalten bleibt, wird die neue Bibliothek unter ssd1306big.py auf dem Pi Pico abgespeichert.

Mit folgendem Script kann man es dann ausprobieren

Insgesamt habe ich dafür weniger als 20 Minuten benötigt, musste aber ChatGPT mehrere Fehlerhinweise geben, da die Displaydarstellung zunächst gedreht war. Man muss also schon wissen, wo die Fehler liegen (zumindest bei ChatGPT 4o, August 2024).

Ohne ChatGPT wäre ich nicht auf die Idee gekommen, die Bibliothek zu ändern, da diese "kleine" Änderung auch für mich sehr viele Stunden Arbeit bedeutet hätte.

ChatGPT ist in der Programmierung ein sehr mächtiges Werkzeug und es besteht die Gefahr umfangreichen Sourcecode zu erzeugen, den man nicht mehr im Griff hat (der irgendwo fehlerhaft ist oder sich nicht mehr erweitern lässt).

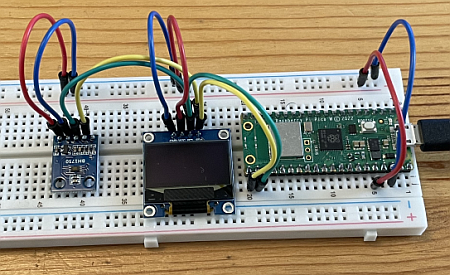

3.5 Licht Sensor BH 1750

Jetzt wollen wir die Helligkeit mit dem Lichtsensor BH 1750 messen.

Die Hardware- und Elektronikgrundlagen

Wir benötigen für unsere nächsten Anwendungen:

-

OLED Display SSD 1306

-

Lichtsensor BH 1750

Basis-Wissen Lichtsensor BH1750

Der Lichtsensor BH1750 ist guter und kostengünstiger Lichtsensor mit einer direkten Ausgabe der Lichtintensität in Lux, ohne dass eine zusätzliche Kalibrierung erforderlich ist.

- Messbereich: 1 - 65535 Lux

- Schnittstelle: I2C

- Betriebsspannung: 3,3V oder 5V (wir verwenden die 3,3V-Version)

Die Datenübertragung findet per I2C statt. Für den I2C-Betrieb werden in der Regel vier Pins verwendet:

-

VCC: Versorgungsspannung (3,3V oder 5V)

-

GND: Erdung

-

SCL: I2C Clock (Signal für die Synchronisation der Datenübertragung)

-

SDA: I2C Data (Signal für die Datenübertragung)

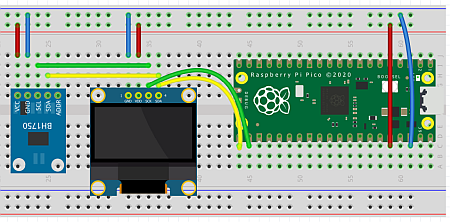

Die Anwendungen

Zunächst nehmen wir nur den Lichtsensor in Betrieb und dann erweitern wir das Script, sodass die Ausgabe nicht im Thonny-Kommandofenster erfolgt, sondern auf dem Display.

Inbetriebnahme des Lichtsensors

Der Aufbau sieht wir folgt aus:

Somit haben wir die bisherigen OLED-Anschlüsse, ergänzgt um den Lichtsensor.

-

Pin 38 an Masse

-

Pin 36 an Plus

-

Pin 21 (= GPIO 16, gelb) an OLED-Display SDA

-

Pin 22 (= GPIO 17, grün) an OLED-Display SCL

-

OLED-Display mit Plus und Masse verbinden

-

Lichtsensor BH 1750 mit Plus und Masse verbinden

-

Lichtsensor SDA an an OLED-Display SDA (gelb)

-

Lichtsensor SCL an an OLED-Display SCL (grün)

Wir haben wieder die Schritte

-

Adresse ermitteln mit dem I2C-Scanner. Ergebnis: 0x23

-

Bibliothek installieren. Auch hier gibt es verschiedene Bibliotheken und es ist nicht leicht eine gute Bibliothek zu finden (siehe z.B. diese Suchergebnisse: https://github.com/search?q=Micropython+bh1750&type=repositories&p=1)

Wir verwenden das Beispiel von Rui Santos https://randomnerdtutorials.com/raspberry-pi-pico-bh1750-micropython/

Link zur Bibliothek von Tim Pelling, die aber auf der Originalseite nicht mehr vorhanden ist und daher von Rui Santos heruntergeladen wird. Abspeichern auf dem Pi Pico unter bh1750.py.

Ausgabe des Lichtsensors auf dem OLED-Display

Nun wollen wir die Helligkeit auf dem OLED-Display anzeigen.

Python

Zunächst eine Kleinigkeit.

| Import | Erklärung | Aufruf |

|---|---|---|

| import time | Importiert time komplett | time.sleep(2) |

| from time import sleep | Importiert nur sleep | sleep(2) |

Fehlerbehandlung in Python: try - except

In Python wird eine Fehlerbehandlung mit den Schlüsselwörtern try und except durchgeführt. Damit können wir auf Fehler in einem Programm reagieren, anstatt dass das Programm bei einem Fehler einfach abstürzt.

Funktionsweise

-

try: Der Code, der in den

try-Block geschrieben wird, ist der Teil des Programms, der möglicherweise einen Fehler verursachen könnte. Python versucht, diesen Code auszuführen.In diesem Block wird der Hauptteil des Codes ausgeführt, der den Lux-Wert vom Lichtsensor liest und ihn auf dem OLED-Display anzeigt. Dieser Code wird in einer Schleife ausgeführt, um kontinuierlich den Helligkeitswert zu aktualisieren.

-

except: Falls im

try-Block ein Fehler auftritt, wird derexcept-Block ausgeführt. Hier kann definiert werden, was im Fehlerfall passieren soll, z.B. eine Fehlermeldung ausgeben oder das Programm in einen sicheren Zustand versetzen.Falls während der Ausführung des Codes im try-Block ein Fehler auftritt (z.B. ein Problem mit der Verbindung zum Sensor oder Display), wird der except-Block aktiviert. Das Programm beendet sich damit kontrolliert. In diesem Fall wird nur eine einfache Nachricht ausgegeben, damit das Programm an dieser Stelle nicht zu lang wird. Anstelle einer einfachen Ausgabe könnte auch ein Eintrag in eine Log-Datei geschrieben werden und eine E-Mail (oder eine sonstige Warnung) verschickt werden.

Beispiel im Kontext

In dem Script wird try - except folgendermaßen verwendet:

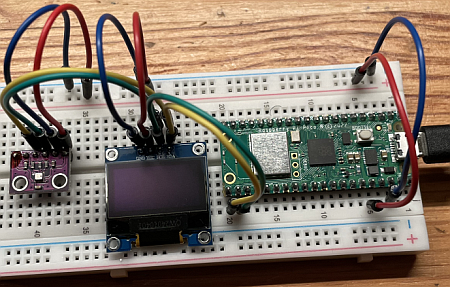

3.6 Temperatur und Luftdrucksensor BMP 280

Jetzt wollen wir die Temperatur und den Luftdruck mit dem Sensor BMP 280 messen. Und wir haben "das gleiche Spiel wie zuvor".

Die Hardware- und Elektronikgrundlagen

Wir benötigen für unsere nächsten Anwendungen:

-

OLED Display SSD 1306

-

Sensor BMP 280

Basis-Wissen Temperatursensor BMP280

Der BMP280 ist ein Sensor zur Messung von Temperatur und Luftdruck. Er ist kompakt, präzise und eignet sich gut für Wetterstationen und Höhenmessungen. Es gibt noch einen ähnlichen Sensor BME280, der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck mist.

- Messbereich:

- Temperatur: -40°C bis +85°C (±1.0°C)

- Luftdruck: 300 hPa bis 1100 hPa (±1 hPa, entspricht etwa ±8.4 Meter in der Höhe)

- Schnittstelle: I2C oder SPI (wir verwenden die I2C-Version)

- Betriebsspannung: 1,8V bis 3,6V (wir verwenden die 3,3V-Version)

Die Datenübertragung findet per I2C statt. Für den I2C-Betrieb werden in der Regel vier Pins verwendet:

-

VCC: Versorgungsspannung (3,3V oder 5V)

-

GND: Erdung

-

SCL: I2C Clock (Signal für die Synchronisation der Datenübertragung)

-

SDA: I2C Data (Signal für die Datenübertragung)

Die Anwendungen

Zunächst nehmen wir nur den Temperatur- und Luftdrucksensor in Betrieb und dann erweitern wir das Script, sodass die Ausgabe nicht im Thonny-Kommandofenster erfolgt, sondern auf dem Display.

Sensoren und Display

Es gibt sehr viele I2C-Sensoren und Displays aller Art.

Nerd-Wissen I2C

Eine sehr gute Info zum I2C findet sich bei Wikipedia.

Inbetriebnahme des Lichtsensors

Der Aufbau sieht wir folgt aus:

Somit haben wir die bisherigen OLED-Anschlüsse, ergänzgt um den Lichtsensor.

-

Pin 38 an Masse

-

Pin 36 an Plus

-

Pin 21 (= GPIO 16, gelb) an OLED-Display SDA

-

Pin 22 (= GPIO 17, grün) an OLED-Display SCL

-

OLED-Display mit Plus und Masse verbinden

-

Temperatursensor BMP 280 mit Plus und Masse verbinden

-

BMP 280 SDA an an OLED-Display SDA (gelb)

-

BMP 280 SCL an an OLED-Display SCL (grün)

Wir haben wieder die Schritte

-

Adresse ermitteln mit dem I2C-Scanner. Ergebnis: 0x76

-

Bibliothek installieren. Wir verwenden die Bibliothek und das Beispiel von David Stellvan.

Link zur Bibliothek von David Stellvan. Abspeichern auf dem Pi Pico unter bmp280.py.

Übung

In dem Beispiel werden die Daten nur einmal angezeigt. Bauen Sie eine einfache Schleife (gerne ohne try-execpt) wie im Beispiel zum Lichtsensor, damit die Werte alle 2 Sekunden ausgegeben werden.

Ausgabe des Lichtsensors auf dem OLED-Display

Nun wollen wir die Helligkeit auf dem OLED-Display anzeigen.

Damit verlassen wir das Thema der Sensoren und gehen zu einem weiteren spannenden Thema: Eine WLAN-Verbindung zum Pi Pico herstellen.

3.7 WLAN

Der Raspberry Pi Pico W hat ein WLAN (WIFI) und Bluetooth-Chip auf der Platine. Und dieses WLAN wollen wir nun nutzen.

Die Hardware- und Elektronikgrundlagen

Wir verwenden den Raspberry Pi Pico W (Version 1). Er hat den WLAN Chip von Infineon CYW43439 verbaut und nutzt somit den WLAN-Standard IEEE 802.11b/g/n (von 2009) auf 2,4 GHz. Der alte WLAN-Standard hat den Vorteil, auch älteren WLAN-Routern problemlos zu funktionieren.

Wir benötigen für unsere nächsten Anwendungen den Pi Pico auf dem Breadboard und das OLED Display SSD 1306, angeschlossen wie zuvor.

Die Anwendungen

Zunächst wollen wir nur die WLAN-Verbindung herstellen, bevor wir dann im nächsten Schritt einige Anwendungen realisieren, die Internetdienste verwenden.

Inbetriebnahme der WLAN-Verbindung

Hier nun ein einfaches Script zu WLAN-Verbindung. Dieses Script wollen wir in Zukunft nutzen und um entsprechende Dienste erweitern.

In Zeile 9 muss die SSID und das PASSWORD durch die aktuellen Zugangsdaten ersetzt werden!

Wenn die WLAN-Verbindung nicht funktioniert...

Meistens liegt es daran, dass die SSID oder das PASSWORD falsch geschrieben wurden. Wenn man aber gaaaanz sicher ist, dass das Problem woanders liegt, dann kommen hier drei Scripte als Abhilfe.

1. WLAN Netzwerke anzeigen

Es kann ja sein, dass das gewünschte Netzwerk beim Pi Pico nicht ankommt.

Das gewünschte Netzwerk muss aufgeführt sein, damit man sich damit verbinden kann. Wenn das Netzwerk nicht aufgeführt ist, dann ist es entweder zu weit entfernt sein (Funkwellen kommen nicht an) oder ausgeschaltet oder es hat einen anderen Namen.2. MAC Adresse des eigene Pi Pico anzeigen

Jeder Funkchip hat eine eindeutige MAC-Adresse. Und viele WLAN-Router zeigen in ihrer Weboberfläche an, wenn ein Gerät versucht hat sich erfolglos anzumelden.

3. Ausführliches Script zur WLAN-Verbindung

Hier kommt ein ausführliches Script zur Herstellung einer WLAN-Verbindung mit Ausgabe der aktuellen Statusinformationen. Dieses Script ist mit Hilfe von ChatGPT entstanden, da meine Verbindungen stehts mit meinem einfachen Script funktioniert haben.

WLAN-Verbindung trennen

Da der Pi Pico die ganze Zeit mit dem WLAN verbunden bleibt, brauchen wir für unsere weiteren "Experimente" auch ein Script, um die Verbindung zu trennen.

Wenn wir jetzt die Verbindung getrennt haben, können wir das nächste Script ausprobieren.

WLAN-Verbindung auf dem Display anzeigen lassen

Hier eine einfache Kombination aus der WLAN-Verbindung und unserem früheren OLED-Display-Script.

Wie man leicht erkennt, ist das Script weder sehr komplex noch sehr einfallsreich. Ich habe einfach beide Scripte "WLAN-Verbindung" und "OLED-Display" recht trivial miteinander verbunden.

Wetterdienst nutzen

Mit unserer WLAN-Verbindung und dem Display ergeben sich nun unendliche Möglichkeiten.

Ich habe das letzte Script in ChatGPT4o hochgeladen und gebeten einen Wetterdienst ohne API zu finden und das Script anzupassen. Natürlich waren auch diesmal weitere Interaktionen mit ChatGPT notwendig, aber am Ende kam dieses übersichtliche Script heraus.

Nerd-Wissen Pi Pico als Webserver

Man kann den Pi Pico nicht nur als Web-Client, sondern auch als Webserver betreiben. Darauf werden wir aber im Rahmen des Moduls nicht eingehen.

Python

In den Scripten auf dieser Seite gibt es einige neue Python-Themen, von denen hier wlan.ifconfig()[0] als Syntax erklärt werden soll.

Umgang mit wlan.ifconfig()

Der Befehl wlan.ifconfig() liefert ein Array (auch bekannt als Tupel in Python), das aus vier Elementen besteht. Diese Elemente enthalten wichtige Netzwerkinformationen, wie die IP-Adresse und die Subnetzmaske, die das Gerät im Netzwerk verwendet.

Ein Array ist eine geordnete Sammlung von Werten, auf die man über ihren Index (ihre Position in der Liste) zugreifen kann.

Die Zählung der Indizes beginnt bei 0, was bedeutet, dass das erste Element des Arrays den Index 0 hat, das zweite den Index 1 und so weiter. Um auf einen spezifischen Wert aus dem Array, das von wlan.ifconfig() zurückgegeben wird, zuzugreifen, verwendet man die eckigen Klammern [] und den entsprechenden Index.

Zum Beispiel:

- wlan.ifconfig()[0] liefert die IP-Adresse.

- wlan.ifconfig()[1] liefert die Subnetzmaske.

| Parameter | Erklärung |

|---|---|

| IP-Adresse | Die aktuelle IP-Adresse des Geräts im Netzwerk |

| Subnetzmaske | Die Subnetzmaske, die definiert, welcher Teil der IP-Adresse das Netzwerk repräsentiert |

| Gateway-Adresse | Die IP-Adresse des Routers oder Gateways, das den Zugang zu anderen Netzwerken ermöglicht (z.B. dem Internet) |

| DNS-Server-Adresse | Die IP-Adresse des DNS-Servers, der zur Namensauflösung verwendet wird (Übersetzung von Domainnamen in IP-Adressen) |

3.8 Webserver

Als Ausgangsbasis nehmen wir die Verbindung mit dem Netzwerk wie zuvor. Wenn wir einen Webserver bauen, benötigen wir natürlich zunächst eine Verbindung zum Router/Netzwerk.

WLAN-Zugangsdaten auslagern

Damit die Zugangsdaten des WLANs (SSID und Passwort) nicht direkt im Quellcode stehen, möchten wir diese in eine separate Datei wlanzugangsdaten.py ausgelagert. Diese Datei muss auf dem Pi Pico gespeichert werden. Der Code kann dann darauf zugreifen, um die Verbindung herzustellen, ohne die Daten im Hauptprogramm anpassen zu müssen. Die wlanzugangsdaten.py-Datei könnte z. B. so aussehen:

Und die Datei zur Erstellung einer Wlan-Verbindung ändert sich in Zeile 6 und Zeile 11 wie folgt

Ein einfacher Webserver

Um einen einfachen Webserver zu erstellen, benötigen wir Sockets (siehe Zeilen 28-33). Ein Socket ist eine Schnittstelle, die eine Netzwerkverbindung ermöglicht. Er erlaubt unserem Webserver, mit Browsern zu kommunizieren. Über den Socket kann der Server Anfragen empfangen und Antworten zurücksenden.

Hauptschleife zur Verarbeitung der Anfragen

Der folgende Code beschreibt die Hauptschleife des Webservers, die aus drei wichtigen Blöcken besteht: (a) Empfang von Daten, (b) Datenverarbeitung und (c) Erstellen der HTML-Seite.

(a) Empfang von Daten

-

conn, addr = s.accept(): Der Server akzeptiert eine Verbindung vom Client (z. B. einem Webbrowser). -

request = conn.recv(1024): Der Server speichert in der Variablenrequestdie Anfrage des Clients, die bis zu 1024 Bytes umfassen kann. -

request = str(request): Die Anfrage des Clienst ist ein Byte-Object und wird in einen String umgewandelt. -

request = request.split()[1]: In der Anfrage (Request Line) steht nach einem Leerzeichen an der 2. Position entweder/lightonoder/lightoff. Eine typische Request Line sieht wie folgt aus:"GET /lighton HTTP/1.1\r\nHIER FOLGEN WEITERE ZEILEN AUS DEM HTTP-HEADER\r\n\r\n"

(b) Daten verarbeiten

-

Der extrahierte Pfad wird überprüft:

-

Wenn der Pfad

/lightonlautet, schaltet der Server die LED ein (led.value(1)) und setzt den Status auf"an". -

Wenn der Pfad

/lightofflautet, schaltet der Server die LED aus (led.value(0)) und setzt den Status auf"aus".

-

(c) Erstellen der HTML-Seite

-

Der Server erstellt eine HTML-Seite mit dem aktuellen LED-Status (

{state}). -

Zwei Schaltflächen ermöglichen es die LED einzuschalten (

/lighton) oder auszuschalten (/lightoff). -

Der HTML-Code wird als

responsegespeichert, um später an den Client gesendet zu werden.

Nach diesen Schritten sendet der Server die HTML-Antwort an den Client und schließt die Verbindung, sodass die Seite im Browser angezeigt werden kann.

Verbesserter WLAN-Verbindungsaufbau

Der bisherige Verbindungsaufbau war nicht ideal.

Ein besserer Ansatz mit einem Timeout könnte so aussehen:

Dieser Code wartet auf die WLAN-Verbindung, bis ein Timeout abgelaufen ist, und gibt eine Fehlermeldung aus, wenn die Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden konnte.

Übung

Beschreiben Sie, wie der Timeout funktioniert.

Der WLAN-Status kann folgende Werte annehmen

| Status-Code | Konstante | Beschreibung |

|---|---|---|

| 0 | STAT_IDLE |

Keine Verbindung und keine Aktivität. |

| 1 | STAT_CONNECTING |

Verbindung wird hergestellt. |

| -3 | STAT_WRONG_PASSWORD |

Verbindung fehlgeschlagen aufgrund eines falschen Passworts. |

| -2 | STAT_NO_AP_FOUND |

Verbindung fehlgeschlagen, da kein Access Point gefunden wurde. |

| -1 | STAT_CONNECT_FAIL |

Verbindung aus anderen Gründen fehlgeschlagen. |

| 3 | STAT_GOT_IP |

Verbindung erfolgreich hergestellt und IP-Adresse erhalten. |

Wie es weitergeht...

Sie haben hier nun einen Einstieg in den Raspberry Pi Pico bekommen und nun konzentrieren wir uns im nächten Kapitel auf die Python-Syntax, damit sie diesen Einstieg alleine ausbauen können.

4 Python Grundlagen

Gliederung

4.1 Syntax und Variablen

4.2 Schleifen

4.3 Bedingte Anweisungen

4.4 Ein- und Ausgabe

4.5 Funktionen, Klassen und Methoden

4.6 Bibliotheken

4.7 Daten speichern

4.8 Verzeichnisse bearbeiten

4.9 Übersicht MicroPython-spezifische Funktionen

4.10 Dies und Das

4.11 Dies und Das 2

Generelles Vorgehen in diesem Kapitel

In diesem Kapitel werden wir uns systematisch mit den grundlegenden Konzepten der Programmierung am Beispiel von Python bzw. MicoPython vertraut machen. Die gewählte Kapitelstruktur bildet eine Metaebene, die Ihnen hilft, die Kernprinzipien einer Programmiersprache strukturiert zu erlernen und zu verstehen.

Wie wir vorgehen

Unsere Reise durch die Python-Grundlagen beginnt mit den wesentlichen Bausteinen, auf denen alle Programme aufbauen: der Syntax und den Variablen (Kapitel 4.1). Hier lernen Sie, wie Daten in einem Programm zur weiteren Verarbeitung zwischengespeichert werden können.

Im nächsten Schritt untersuchen wir die Schleifen (Kapitel 4.2), die es ermöglichen, Anweisungen mehrfach auszuführen. Schleifen sind ein zentrales Element jeder Programmiersprache, da sie es ermöglichen, wiederkehrende Aufgaben effizient zu bewältigen.

Danach beschäftigen wir uns mit den Bedingten Anweisungen (Kapitel 4.3), die es dem Programm ermöglichen, Entscheidungen zu treffen und verschiedene Pfade basierend auf bestimmten Bedingungen zu verfolgen. Bedingte Anweisungen sind in jeder Programmiersprache unverzichtbar, um komplexe Entscheidungslogiken zu realisieren.

Anschließend betrachten wir die Ein- und Ausgabe (Kapitel 4.4), ein zentraler Aspekt jeder Programmiersprache. Hier erfahren Sie, wie Programme mit der Außenwelt interagieren, sei es durch das Erfassen von Benutzereingaben oder das Anzeigen von Ergebnissen.

Ein weiteres zentrales Thema sind Funktionen, Klassen und Methoden (Kapitel 4.5). Diese Konzepte ermöglichen die Strukturierung und Wiederverwendung von Code, was die Effizienz und Lesbarkeit Ihrer Programme erheblich verbessert.

Im Kapitel Bibliotheken (Kapitel 4.6) lernen Sie, wie Sie wiederverwendbare Code-Bausteine in Bibliotheken auslagern und in Ihren Projekten verwenden können. Sie erstellen eine eigene Bibliothek und erfahren, wie Sie externe Bibliotheken einbinden.

Im Kapitel Daten speichern (Kapitel 4.7) lernen Sie, wie Sie Daten dauerhaft speichern und verwalten können, was insbesondere für Anwendungen wichtig ist, die Informationen über einen längeren Zeitraum hinweg benötigen.

Abschließend erhalten Sie in MicroPython-spezifische Funktionen (Kapitel 4.8) eine Übersicht über die Besonderheiten und spezifischen Funktionen von MicroPython, die für die Arbeit mit Hardware und eingebetteten Systemen relevant sind.

Was zeichnet eine Programmiersprache aus?

Eine Programmiersprache ist ein Werkzeug, das es uns ermöglicht, Anweisungen an einen Computer zu geben, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Programmiersprachen wie Python, PHP, Java oder JavaScript ermöglichen es, logische Abläufe zu erstellen (notwendig sind hierfür Variablen), Entscheidungen zu treffen (z.B. durch bedingte Anweisungen), wiederholende Aufgaben durchzuführen (z.B. mittels Schleifen) und Daten zu verarbeiten und zu speichern.

Im Gegensatz dazu sind Nicht-Programmiersprachen wie HTML, CSS oder Markdown statisch und deklarativ. Sie beschreiben, wie etwas dargestellt wird, aber sie enthalten keine Logik oder Anweisungen zur Verarbeitung von Daten. HTML, zum Beispiel, dient zur Strukturierung von Inhalten auf einer Webseite, aber es führt keine Berechnungen durch und trifft keine Entscheidungen.

Beispiele für Programmiersprachen

- Python

- PHP

- Java

- JavaScript

Beispiele für Nicht-Programmiersprachen

- HTML (HyperText Markup Language)

- CSS (Cascading Style Sheets)

- Markdown

4.1 Syntax und Variablen

In diesem Kapitel erlernen Sie die grundlegende Syntax von Python sowie den Umgang mit Variablen und verschiedenen Datentypen.

Übersicht Allgemeine Syntax

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die grundlegenden Syntaxelemente in Python, die die Regeln für das Schreiben und Strukturieren von Code darstellen.

| Syntax | Beschreibung | Beispiel |

|---|---|---|

| Kommentar | Ein Kommentar im Code, der nicht ausgeführt wird | # Dies ist ein Kommentar |

| Zuweisung | Zuweisung eines Wertes zu einer Variablen | x = 5 |

| Ausdruck (Expression) | Eine Kombination aus Werten, Variablen und Operatoren | y = x + 2 oder status = not status |

| Funktionsaufruf | Aufruf einer Funktion mit oder ohne Argumente. Es gibt drei Arten von Funktionen: (a) interne Funktionen (b) externe Funktionen (c) eigene Funktionen erstellt mit def tolleFunktion() |

print("Hallo Welt") sleep(2)tolleFunktion() |

Doppelpunkt : |

Verwendet nach Schlüsselwörtern wie if, for, def, etc. |

if x > 0: |

| Einrückung (Indentation) | Einrücken von Code-Blöcken zur Strukturierung | siehe Beispiel unter der Tabelle |

Einrückungen in Python sind entscheidend, da sie die Struktur des Codes bestimmen. Jeder Codeblock, der beispielsweise zu einer Bedingung (if) oder einer Schleife (z.B. while oder for) gehört, muss eingerückt sein. Ein typisches Beispiel:

Auch hatten wir schon die Operatoren, die an dieser Stelle der Vorllständigkeit halber wiederholt werden.

A. Rechenoperatoren

| Operator | Erklärung | Beispiel |

|---|---|---|

| = | Zuweisung | a = 5 |

| + | Addition | a + b |

| - | Subtraktion | a - b |

| * | Multiplikation | a * b |

| ** | Potenzierung | a ** b |

| / | Division | a / b |

| % | Modulus (Restwert einer Division) | a % b (z.B. 10 % 3 ergibt 1) |

| // | Ganzzahlige Division | a // b (z.B. 10 // 3 ergibt 3) |

| += | Addition und Zuweisung | a += 3 (z.B. a = 2; a += 3 ergibt 5) |

| -= | Subtraktion und Zuweisung | a -= 2 |

| *= | Multiplikation und Zuweisung | a *= 2 |

| **= | Potenzierung und Zuweisung | a **= 2 |

| /= | Division und Zuweisung | a /= 2 |

| %= | Modulus und Zuweisung | a %= 3 |

| //= | Ganzzahlige Division und Zuweisung | a //= 2 |

Was ist das Ergebnis?

B. Vergleichsoperatoren (die als Ergebnis True / False liefern)

| Operator | Erklärung | Beispiel |

|---|---|---|

| == | Gleichheit | a == b |

| != | Ungleichheit | a != b |

| < | Kleiner als | a < b |

| > | Größer als | a > b |

| <= | Kleiner oder gleich | a <= b |

| >= | Größer oder gleich | a >= b |

| and | Logisches UND | a and b |

| or | Logisches ODER | a or b |

| not | Logisches NICHT | not a |

Vergleichsoperatoren sind sehr wichtig, da damit if-Bedingungen und Schleifen (for, while) gesteuert werden.

Die Operatoren and und or sind sehr wichtig, wenn man mehr als einen Vergleich benötigt.

Beispiel für die Verwendung von and und or

a = 5

b = 10

c = 15

# Verwendung von and: Beide Bedingungen müssen wahr sein

if a < b and b < c:

print("a ist kleiner als b und b ist kleiner als c")

# Verwendung von or: Mindestens eine Bedingung muss wahr sein

if a > b or b < c:

print("Mindestens eine der beiden Bedingungen ist wahr")

Logiktabelle für and

| a | b | a and b |

|---|---|---|

| False | False | False |

| False | True | False |

| True | False | False |

| True | True | True |

Logiktabelle für or

| a | b | a or b |

|---|---|---|

| False | False | False |

| False | True | True |

| True | False | True |

| True | True | True |

Logiktabelle für not

| a | not a |

|---|---|

| False | True |

| True | False |

Weitere Details zu diesen Operatoren finden Sie in der offiziellen Python-Dokumentation zu den Operatoren.

Übersicht Variablentypen

Eine typische Variable mit einer Wertzuweisung ist breite = 42.

Regeln für die Benennung von Variablen

-

Buchstaben, Ziffern und Unterstriche: Variablennamen dürfen nur Buchstaben (a-z, A-Z), Ziffern (0-9) und Unterstriche (_) enthalten. Allerdings darf ein Variablenname nicht mit einer Ziffer beginnen. Beispiele:

breite,tiefe1. -

Keine reservierten Schlüsselwörter: Vermeiden Sie die Verwendung von Python-Schlüsselwörtern (z.B.

if,else,while), da diese spezielle Bedeutungen haben und zu Syntaxfehlern führen können. Eine Liste der reservierten Schlüsselwörter finden Sie in der Python-Dokumentation. -

Keine deutschen Umlaute und Leerzeichen: Verwenden Sie keine deutschen Umlaute (ä, ö, ü) oder Leerzeichen in Variablennamen, da diese zu Kompatibilitätsproblemen führen können. Stattdessen sollten Sie ae, oe, ue verwenden. Beispiel:

maxHoehestattmaxHöhe. -

Aussagekräftige Namen: Wählen Sie Namen, die den Inhalt oder Zweck der Variablen beschreiben. Dies erleichtert das Verständnis des Codes. Beispiel: Verwenden Sie

temperaturstatttemp. -

Kleinschreibung: Gemäß der PEP 8-Richtlinie sollten Variablennamen in Python normalerweise in Kleinbuchstaben mit Unterstrichen geschrieben werden, z.B.

max_temperatur. Da jedoch in vielen Programmiersprachen die CamelCase-Schreibweise bevorzugt wird, wollen wir auch in diesem Kurs CamelCase verwenden. Beispiel:maxTemperaturstattmax_temperatur. -

Konstanten: Für Konstanten, die sich während der Programmausführung nicht ändern sollen, verwenden Sie Großbuchstaben. Beispiel:

PI = 3.14159. -

Vermeiden Sie einbuchstabige Namen: Außer in Schleifenindizes (z.B.

i,j) sollten einbuchstabige Variablennamen vermieden werden, da sie den Code weniger verständlich machen.

Folgende Variablentypen können in Python zur Speicherung und Verarbeitung von Daten verwendet werden.

Was kann alles in einer Variable gespeichert werden?

| Typ | Beschreibung | Beispiel |

|---|---|---|

Integer int() |

Ganze Zahlen, z.B. 42 ist uns schon bekannt |

breite = 42 |

Float float() |

Gleitkommazahlen, z.B. 3.14 ist uns schon bekannt |

temperatur = 3.14 |

String str() |

Text, z.B. "Hallo Welt" ist uns schon bekannt |

begruessung = "Hallo Welt" |

Boolean bool() |

Wahrheitswerte, z.B. True oder False ist uns schon bekannt |

istAktiv = True |

List list() |

Listen von Werten, z.B. [1, 2, 3] schauen wir uns gleich an |

zahlen = [1, 2, 3] |

Dictionarydict() |

Schlüssel-Wert-Paare, z.B. {"key": "value"} schauen wir uns gleich an |

person = {"name": "Alice"} |

Tuple tuple() |

Unveränderliche Listen, z.B. (1, 2, 3) wird in diesem Semester nicht betrachtet |

koordinaten = (1, 2, 3) |

Set set() |

Mengen von eindeutigen Werten, z.B. {1, 2, 3} wird in diesem Semester nicht betrachtet |

einzigartigeZahlen = {1, 2, 3} |

Object object() |

Instanzen von Klassen oder andere Objekte wird später erklärt |

led = Pin() |

Beispielsweise kann mit int() eine Kommazahl in einen Integer umgewandelt werden. Mit diesen angegebenen Funktionen kann also eine Umwandlung stattfinden. Wichtig sind für uns zunächst einmal int(), float(), str() und bool().

# Float-Zahl als Ausgangspunkt

floatZahl = 42.58

# Umwandeln der Float-Zahl in eine Ganzzahl

ganzZahl = int(floatZahl)

print(ganzZahl)

Wir schauen uns nun die Variablentypen List und Dictionary an

| Typ | Beschreibung | Beispiel |

|---|---|---|

List |

Listen von Werten, z.B. [1, 2, 3] |

zahlen = [1, 2, 3] |

Dictionary |

Schlüssel-Wert-Paare, z.B. {"key": "value"} |

person = {"name": "Alice"} |

Wann verwendet man List?

Listen werden verwendet, wenn man eine geordnete Sammlung von änderbaren Elementen benötigen (die sich ändern lassen). Sie eignen sich gut für Sequenzen von ähnlichen Objekten, auf die man in der Reihenfolge ihres Einfügens zugreifen möchten. Listen werden in anderen Programmiersprachen (indizierte) Arrays genannt.

Beispiele für Listen

Wie man eine List füllt und Werte ausliest

- Füllen:

- Auslesen:

Wann verwendet man ein Dictionary?

Dictionaries sind ideal, wenn Sie eine ungeordnete Sammlung von Schlüssel-Wert-Paaren benötigen. Sie sind besonders nützlich, wenn Sie Daten nach einem eindeutigen Schlüssel suchen oder speichern müssen. Dictionaries werden in anderen Programmiersprachen (assoziative) Arrays genannt.

Beispiele für Dictionaries

verschachtelt = {"person": {"name": "Bob", "alter": 25}, "adresse": {"stadt": "Berlin", "plz": 10115}}

Wie man ein Dictionary füllt und Werte ausliest

- Füllen:

- Auslesen:

Pi Pico Script

Wir nehmen nur das Pi Pico-Board und lassen die interne LED blinken.

Ursprüngliches Script

Erweitert mit einer List

Aufgabe

- Welche Vorteile und welche Nachteile hat diese Schreibweise?

- Nutzen Sie nun ein Dictionary statt einer List

- Welche Vorteile und welche Nachteile hat dies dann? Was gefällt ihnen besser?

4.2 Schleife

In diesem Kapitel lernen Sie die Schleifenstrukturen in Python kennen.

Übersicht Schleifenarten

In Python gibt es zwei Haupttypen von Schleifen, um Codeblöcke wiederholt auszuführen: for-Schleifen und while-Schleifen.

| Schleifenart | Beschreibung |

|---|---|

while-Schleife |

Wiederholt eine Sequenz von Anweisungen, solange eine Bedingung erfüllt ist. Eine while-Schleife ist gut, wenn die Anzahl der Schleifendurchläufe nicht klar ist. |

for-Schleife |

Wiederholt eine Sequenz von Anweisungen für jedes Element einer Sammlung (z.B. Liste, Tupel, String). Eine for-Schleife ist gut, wenn die Anzahl der Schleifendurchläufe definiert ist. |

Die while-Schleife kennen wir schon.

Verwendung der while-Schleife